由于顺丰没有为每个区都设立单独的公开电话,通常使用通用的客服热线和网点电话,您可以根据需要选择最方便的方式联系。

(图片来源网络,侵删)

主要联系方式(推荐)

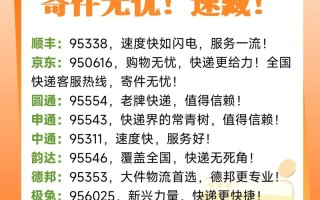

全国统一客服热线 📞

这是最方便、最快捷的方式,24小时都有人工服务。

- 电话:95338

- :

- 寄件、查件、价格咨询。

- 投诉与建议。

- 包裹拦截、更改地址。

- 寻找附近的营业网点。

- 建议优先拨打此号码。

顺丰官方微信/支付宝小程序 📱

如果您不方便打电话,使用小程序也非常方便。

- 使用方法:

- 打开微信或支付宝,搜索“顺速运”小程序。

- 进入后,可以像在App上一样完成所有操作:查件、寄件、找网点、联系客服等。

- 在与客服对话时,可以直接输入“郑州惠济区”,系统会为您推荐附近的网点和电话。

郑州惠济区顺丰网点联系方式

如果您需要直接联系惠济区的某个具体网点,可以参考以下信息,网点电话可能会有变动,建议优先拨打95338进行确认。

惠济区营业部(主要网点)

- 地址:郑州市惠济区开元路与文化北路交叉口向北100米路西

- 电话:0371-6097 5999 (此电话可能为业务电话,建议先拨打95338转接或确认)

- 服务时间:通常为 08:30 - 20:00 (具体以网点实际为准)

其他可能惠济区的网点/站点

顺丰在惠济区下设多个站点,以下是部分网点的联系方式,供您参考:

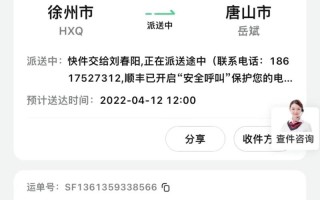

(图片来源网络,侵删)

| 网点名称 | 地址 | 电话 |

|---|---|---|

| 惠济区营业点 | 惠济区天河路北段(江山路向北) | 0371-6097 5999 |

| 迎宾路营业点 | 惠济区迎宾路北段 | 0371-5657 7788 |

| 大河春天营业点 | 惠济区天河路与大河春天交叉口 | 0371-6097 6888 |

| 江山路营业点 | 惠济区江山路北段 | 0371-5657 6999 |

温馨提示:

- 网点电话有时会比较忙,如果无人接听,请耐心等待或稍后再拨。

- 直接拨打 95338 并告知客服您的位置,是获取最准确、最及时服务的方式。

如何找到离您最近的顺丰网点?

-

使用顺丰速运App或微信小程序:

- 打开App/小程序,点击“找网点”。

- 选择“河南省 > 郑州市 > 惠济区”,系统会自动列出所有附近的营业点、合作点(如便利店、超市等)及它们的详细地址和联系电话。

-

使用地图App:

在高德地图、百度地图等App中搜索“顺丰 惠济区”或“顺丰营业点”,同样可以查到最近的网点位置和电话。

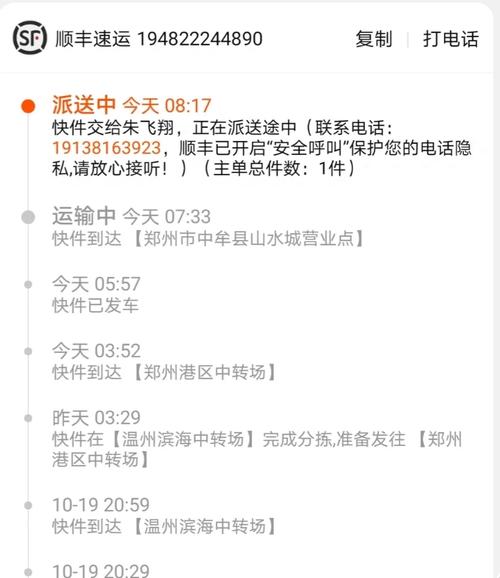

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

希望这些信息能帮助到您!祝您寄件愉快!

标签: 郑州惠济区顺丰电话 惠济区顺丰速运联系方式 郑州惠济顺丰快递客服

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。