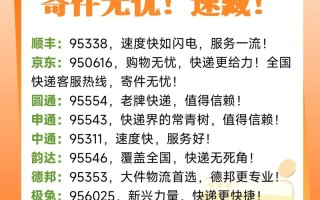

官方客服热线

最直接的方式是拨打顺丰的全国统一客服热线。

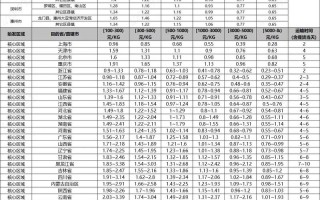

(图片来源网络,侵删)

- 95338

- 这是顺丰速运的官方客服电话,24小时服务。

- 拨通后,根据语音提示操作:

- 如果您需要寄件,按

1。 - 如果您需要查询(如查快递、查网点),按

2。 - 如果您需要人工客服,按

0。

- 如果您需要寄件,按

- 95338可以直接为您查询到距离您最近的鼓楼区服务网点地址和电话。

鼓楼区主要服务网点联系方式

如果您需要直接联系鼓楼区内的具体网点,可以参考以下几个主要网点的信息,网点电话可能会因人员调整而变动,建议优先拨打95338核实。

| 网点名称 | 地址 | 电话 (仅供参考) | 备注 |

|---|---|---|---|

| 鼓楼营业点 | 福州市鼓楼区五四路162号 | 0591-8766xxxx |

这是一个核心网点,服务范围广 |

| 东街口营业点 | 福州市鼓楼区东街街道东街口商圈 | 0591-8780xxxx |

位于市中心,方便寄件 |

| 鼓屏路营业点 | 福州市鼓楼区鼓屏路 | 0591-8755xxxx |

服务鼓屏路周边区域 |

| 福建师范大学营业点 | 福州市鼓楼区福建师范大学校内 | 0591-8341xxxx |

专门服务师大师生及周边 |

重要提示: 以上电话号码可能不完全准确或已更新。最可靠的方法是拨打95338,告知客服您所在的具体位置(如XX街道、XX小区),他们会为您提供最近网点的准确地址和联系电话。

更便捷的线上服务方式

对于大多数日常需求,使用顺丰的官方App或小程序会更加方便快捷。

顺丰速运官方App / 微信小程序

这是目前最推荐的方式,可以随时随地完成所有操作。

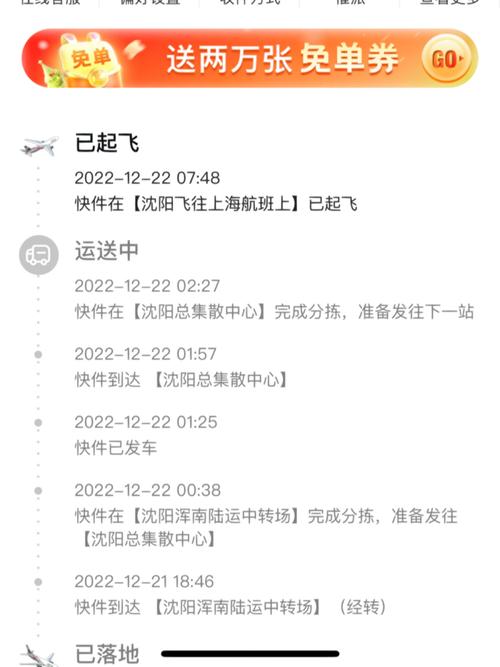

(图片来源网络,侵删)

- 如何使用:

- 打开微信,搜索“顺丰速运”小程序,或直接下载“顺丰速运”App。

- 在首页,您可以直接:

- 寄件: 输入收寄双方信息,选择服务类型,即可预约快递员上门取件,系统会自动分配给离您最近的鼓楼区快递员。

- 查件: 输入快递单号,即可实时追踪包裹状态。

- 找网点: 在App或小程序里找到“服务网点”或“附近”功能,地图会自动显示您周围的鼓楼区所有顺丰网点、营业时间和联系电话。

- 联系客服: 在App内可以方便地在线联系人工客服。

微信公众号

- 关注公众号: 在微信里搜索并关注“顺丰速运”官方公众号。

- 功能: 同样可以提供查件、寄件、找网点、联系客服等核心功能,操作与小程序类似。

| 服务需求 | 推荐方式 |

|---|---|

| 快速查询、寄件、找网点 | 顺丰App / 微信小程序 (最方便快捷) |

| 需要人工客服咨询复杂问题 | 拨打 95338 (官方热线,最权威) |

| 需要直接联系鼓楼区某个网点 | 先拨打 95338 查询最新准确的网点电话 |

希望这些信息能帮助到您!

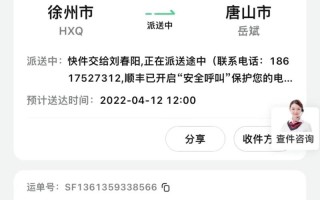

(图片来源网络,侵删)

标签: 福州顺丰鼓楼区电话查询 福州顺丰快递鼓楼区服务热线 鼓楼区顺丰快递联系电话

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。