核心查询方法

中国邮政的大包服务主要分为两种,查询方式略有不同:

(图片来源网络,侵删)

- 邮政小包 / 挂号小包:这是最常见的“大包”形式,用于寄送重量在2公斤以下的国际小件。

- e邮宝:这是中国邮政与速卖通等跨境电商平台合作的、针对轻小件物品的经济型国际快递服务,它本质上也属于邮政小包的一种,但有自己的追踪系统和渠道。

这两种都可以通过同一个官方渠道查询。

官方查询渠道(推荐)

最权威、最准确的查询方式是通过中国邮政的官方网站或官方App。

中国邮政官网查询

这是最传统也是最通用的方法。

-

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

查询步骤:

- 打开官网首页。

- 在首页找到并点击 “邮件查询” 或 “综合查询” 的入口。

- 在查询页面,选择 “国际邮件”(因为大包通常是国际件)。

- 在输入框中填入您的 “邮件号码” (Tracking Number)。

- 点击 “查询” 按钮。

-

邮件号码格式:

- 通常由13位字母和数字组成,以字母 "L"、"R"、"C" 等开头。

- 示例:

LX123456789CN、RB987654321US

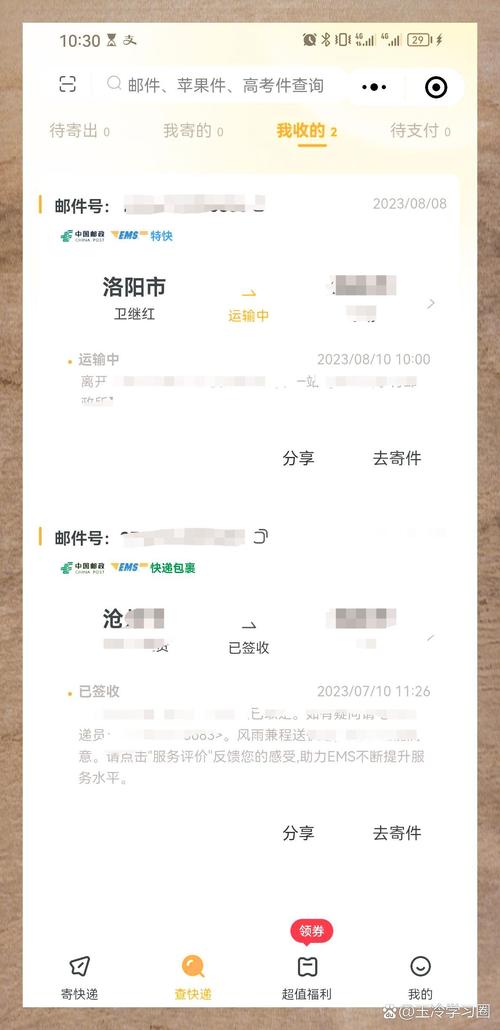

中国邮政App查询

如果您习惯使用手机App,这会更加方便。

- 下载方式:在手机应用商店(如App Store, 华为应用市场, 小米应用商店等)搜索“中国邮政”并下载。

- 查询步骤:

- 打开“中国邮政”App。

- 在首页通常有显眼的 “查邮件” 或 “邮件查询” 功能。

- 选择查询类型,如 “国际邮件”。

- 输入您的邮件号码,点击查询即可。

其他常用查询渠道

除了官方渠道,还有一些第三方网站和平台也提供查询服务,它们的数据来源于官方,但界面和聚合方式可能不同。

17Track.net

这是一个非常流行的全球包裹查询网站和App,支持多种语言,界面友好。

- 网址:https://www.17track.net/

- 优点:

- 支持一次性输入多个单号查询。

- 提供全球多家物流商的查询入口。

- 有详细的物流节点信息和中英文翻译。

- 有移动App,支持推送通知。

- 使用方法:直接输入您的邮政大包单号,它会自动识别并跳转到中国邮政的查询结果。

物流公司官网

如果您知道您的包裹是由哪家国际物流公司承运的(邮政大包有时会通过新加坡邮政、荷兰邮政等渠道中转),也可以在相应物流公司的官网上查询。

- 常见中转渠道:

- 新加坡邮政:https://www.singpost.com/

- 荷兰邮政:https://www.postnl.nl/

- 瑞士邮政:https://www.post.ch/

- 香港邮政:https://www.hongkongpost.hk/

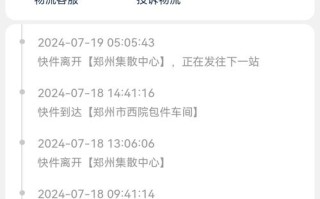

查询结果解读

查询结果通常会显示以下信息,理解它们有助于您掌握包裹动态:

- 收寄信息:寄件地、收件地、重量、价值等。

- 物流轨迹:这是最重要的部分,按时间倒序排列。

- 常见物流节点:

- 收寄:包裹已由中国邮政揽收。

- 离开互换局:包裹已离开中国的处理中心,发往目的地国家。

- 到达互换局:包裹已到达目的地国家的处理中心。

- 清关:包裹正在通过目的地国家的海关检查。

- 投递:包裹已交给当地邮政,准备派送。

- 妥投:包裹已成功签收。

重要提示:邮政大包属于经济型物流,全程时效较长,且物流信息更新可能不及时,有时包裹在某个环节(如清关)会停留较长时间,这是正常现象。

如果查询不到结果怎么办?

如果您输入单号后查询无果,可以尝试以下步骤:

- 核对单号:仔细检查单号是否输入正确,特别是字母 "O" 和数字 "0",字母 "I" 和数字 "1" 等容易混淆的字符。

- 等待:刚寄出的包裹,系统可能需要几个小时甚至半天才能录入信息,请耐心等待24小时后再查询。

- 确认寄件方式:确认您寄出的是否确实是“邮政大包”(即挂号小包或e邮宝),而不是EMS或其他快递服务,它们的查询系统是独立的。

- 联系寄件方:如果您是收件方,最直接有效的方法是联系发件人(卖家或朋友),确认单号是否正确,以及他们是否已成功寄出。

- 联系中国邮政客服:

- 客服电话:可以拨打中国邮政的客服热线 11185 进行咨询。

- 在线客服:通过“中国邮政”App或官网通常也能找到在线客服入口。

| 查询方式 | 优点 | 缺点 | 适用人群 |

|---|---|---|---|

| 中国邮政官网/App | 最权威、最准确 | 界面相对传统,信息更新可能不快 | 所有人,尤其是需要官方凭证时 |

| 17Track等第三方 | 界面友好、支持多单号查询、信息聚合 | 数据来源于官方,可能有延迟 | 需要同时跟踪多个包裹的用户 |

| 中转邮政官网 | 可能在特定环节信息更详细 | 需要知道具体是哪家邮政中转 | 对物流有一定了解,想针对性查询的用户 |

建议:优先使用 中国邮政官网或App 进行查询,这是最可靠的方式,如果觉得官方信息更新慢,可以用 17Track.net 作为辅助参考。

标签: 中国邮政大包快递查询方法 邮政大包快递单号怎么查 中国邮政大包快递实时查询

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。