核心信息

圆通速递深圳宝安新城营业部

(图片来源网络,侵删)

- 联系电话: 0755-2998 8119

- 温馨提示: 快递公司的网点电话可能会因人员变动等原因发生变化,如果此电话无人接听,建议您尝试以下方法获取最新联系方式。

如何获取最新、最准确的联系方式

如果上述电话无法联系,您可以通过以下官方渠道查询,信息最可靠:

-

圆通官方客服电话:95338

- 拨打全国统一客服热线 95338。

- 根据语音提示,转到“人工服务”。

- 向客服人员提供您的寄件地址(或收件地址)为“深圳市宝安区新安街道”(或更具体的宝安新城附近),要求查询当地的营业部联系方式,这是最权威和可靠的方法。

-

使用地图App搜索

- 打开手机上的 高德地图 或 百度地图 App。

- 在搜索框中输入 “圆通宝安新城” 或 “圆通速递 深圳 宝安”。

- 地图会显示附近所有圆通网点的位置、联系电话和营业时间,您可以根据距离选择最近的网点进行联系。

-

通过微信/支付宝查询

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 在微信或支付宝的搜索框中搜索 “菜鸟裹裹”。

- 进入App后,它会自动定位您的位置,并显示附近的快递网点。

- 您可以在列表中找到“圆通”的网点,并直接点击查看电话和地址。

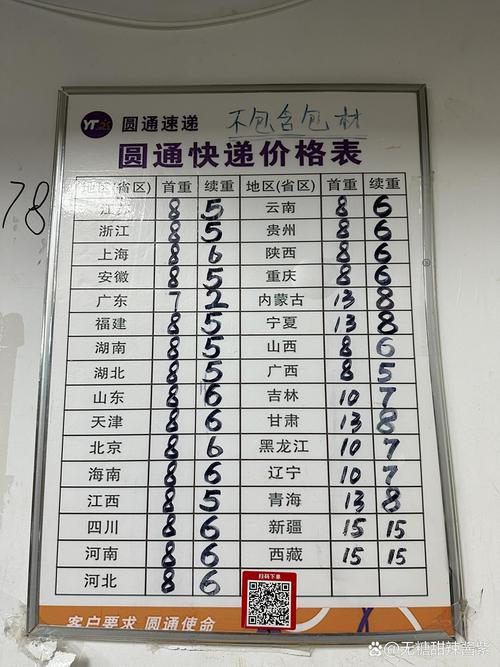

宝安新城地区主要圆通网点参考

由于“宝安新城”是一个较大的区域,可能包含多个服务点,除了上述营业部,附近还有其他一些圆通网点,您可以作为备选:

-

圆通速递(宝安分公司)

- 地址:深圳市宝安区新安街道新安三路一巷24号

- 电话:0755-2778 9096

-

圆通速递(宝安网点)

- 地址:深圳市宝安区新安街道创业一路1004号宏发中心大厦

- 电话:0755-2953 9208

温馨提示

- 寄件前: 如果您需要寄件,建议先打电话确认网点是否接收特定类型的快件(如文件、大件、生鲜等),以及具体的营业时间。

- 取件前: 如果您是等待派送,可以先联系网点确认您的快件是否已经到达,避免白跑一趟。

- 地址信息: 请务必将寄件/收件地址填写详细,精确到街道和门牌号,以确保快递能被准确送达。

希望这些信息能帮到您!

(图片来源网络,侵删)

标签: 深圳圆通宝安网点电话 圆通宝安新城客服电话

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。