这不仅仅是一个业务,更是一个庞大而复杂的生态系统,它深刻地影响着全球跨境电商的格局。

核心概念:什么是“中国邮政跨境电子商务”?

它是指中国邮政利用其遍布全球的物理网络、清关系统和信息平台,为从事跨境电商的中国卖家和海外买家提供的一揽子物流、仓储、金融、信息解决方案的总和。

它的核心优势在于“国家队”的背景和“万国邮联”体系的天然连接,使其在通达性、成本和清关便利性上具有不可替代的地位。

主要业务模式与产品线

中国邮政的跨境电商业务主要通过其旗下专业子公司——中国邮政速递物流股份有限公司以及与各国邮政的合作来开展,其产品线非常丰富,可以满足不同时效、不同成本、不同价值商品的物流需求。

邮政小包类 - 电商“铺货”的基石

这是中国邮政最核心、最具优势的业务,也是中小卖家进入海外市场的首选。

-

ePacket (e邮宝):

- 定位:针对跨境电商的“经济型”小包服务,是中国邮政与主要目的国邮政(如美国、英国、加拿大、澳大利亚等)合作推出的专属产品。

- 特点:价格便宜、时效稳定(通常10-20天)、可追踪、清关便利。

- 适用场景:价值不高、对时效要求不严的电商商品,如服装、饰品、小电子产品等,是亚马逊、eBay、速卖通等平台最主流的物流方式之一。

-

EMS (Express Mail Service):

- 定位:全球邮政特快专递,是邮政体系的“王牌”产品。

- 特点:速度最快(通常3-7天)、覆盖全球几乎每一个国家和地区、清关能力强、安全性高。

- 适用场景:高价值、时效敏感的商品,如证件、贵重样品、紧急补货的订单,价格相对较高。

-

其他国际小包:

- 如大包、 SAL (Surface Air Lift) 等,提供介于小包和EMS之间的不同时效和价格组合,满足更多样化的需求。

专线类 - 平衡时效与成本

随着市场需求的变化,中国邮政也推出了多条“专线”产品,以弥补传统邮政小包时效慢、EMS价格高的不足。

- 邮政专线:

- 模式:通过包机或包舱的方式,将货物集中运送到目的国,再由当地邮政或合作快递进行“最后一公里”派送。

- 特点:时效比小包快(7-15天),价格比EMS便宜,追踪信息更连贯。

- 适用场景:对时效有一定要求,但对成本也比较敏感的卖家。

仓储与关务服务 - 深入供应链

为了提升效率和用户体验,中国邮政也积极布局前置仓和清关能力。

-

海外仓:

- 在主要海外市场(如美国、欧洲、澳洲等)建立仓库,中国卖家可以将货物批量发往海外仓,当产生订单后,直接从海外仓本地发货。

- 优势:极大缩短配送时间(2-5天),提升客户体验;降低单件物流成本;方便处理退换货。

- 代表:美国邮政在洛杉矶、纽约等地设有大型处理中心,可提供仓储和分拣服务。

-

9610、9710、9810等海关监管模式:

- 中国邮政作为重要的物流承运商,深度参与了跨境电商海关监管新模式的运作。

- 9610 (跨境电商零售出口):为“集货模式”的小包提供出口报关服务。

- 9710 (B2B直接出口):为不涉及出口退税的B2B出口货物提供通关便利。

- 9810 (出口海外仓):为使用海外仓模式的货物提供通关、仓储、派送一体化服务。

核心优势

-

无与伦比的全球网络:

- 作为万国邮联的成员,中国邮政的包裹可以通达全球220多个国家和地区,覆盖范围是任何一家私营快递公司都无法比拟的,这是其最根本的护城河。

-

强大的清关能力:

作为“国家队”,中国邮政与各国海关有长期、稳定的合作关系,熟悉各国海关法规和流程,在处理包裹清关时,尤其是在应对海关抽查、税务等方面,比私营物流公司更具优势。

-

极具竞争力的价格:

邮政小包(尤其是ePacket)的价格长期处于市场低位,为“薄利多销”的中小卖家提供了生存和发展的空间,是中国商品走向世界的重要“推手”。

-

政策支持与稳定性:

作为国家关键基础设施,中国邮政的业务受到国家政策的支持,运营稳定,不易受国际关系波动或企业自身经营风险的影响。

面临的挑战与劣势

-

时效不稳定:

这是邮政小包最大的痛点,受节假日(如“黑五”、圣诞节)、天气、目的地海关效率等因素影响,物流时效波动较大,有时会延迟一个月以上,对用户体验造成负面影响。

-

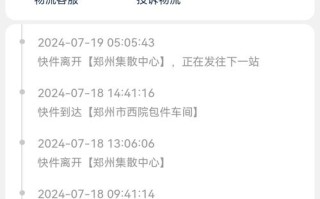

追踪信息不连贯:

虽然大部分包裹可以追踪,但信息更新可能不及时,尤其是在包裹离开中国进入目的国邮政系统后,追踪信息可能会出现“断层”,让买卖双方都感到焦虑。

-

丢包率相对较高:

由于量大面广、流程较长,相比商业快递,邮政小包的丢包率和破损率相对更高,虽然中国邮政有赔付机制,但流程相对复杂,且赔付金额有限。

-

服务体验有待提升:

在客服响应、问题处理效率等方面,与DHL、FedEx、UPS等国际商业快递公司相比,还有一定的差距,标准化、精细化的服务水平有待提高。

发展趋势与未来展望

-

数字化转型:

投入巨资升级信息系统,实现全链路可视化追踪,提升数据透明度,改善用户体验。

-

产品分层与服务升级:

不断优化和推出新的产品线,如更快的专线、更经济的经济型产品,满足不同层级卖家的需求,加强海外仓和本地化派送服务,提升“最后一公里”的质量。

-

绿色物流与可持续发展:

作为国有企业,中国邮政在环保方面承担更多责任,推广使用可降解包装材料,优化运输路径以减少碳排放。

-

深化与电商平台合作:

与阿里巴巴(速卖通)、亚马逊、SHEIN等平台深度绑定,成为其官方推荐的物流合作伙伴,共同打造标准化的物流解决方案。

-

拓展综合服务:

从单纯的物流服务商,向集物流、仓储、金融(如小额贷款、保险)、营销于一体的跨境电商综合服务平台转型。

中国邮政跨境电子商务是支撑中国“世界工厂”向“全球电商”转型的关键基础设施。 它以“普惠”和“通达”为核心,为无数中小卖家打开了通往世界的大门,是中国制造和品牌出海的“毛细血管”。

尽管在时效和服务体验上面临挑战,但其无与伦比的覆盖网络、强大的清关能力和极具竞争力的价格,使其在可预见的未来,仍将是跨境电商领域,特别是B2C零售出口领域不可或缺的核心力量,它正在通过不断的自我革新,努力从一个“便宜但慢”的传统邮局,向一个“既便宜又快,服务还挺好”的现代化综合物流服务商迈进。