圆通作为一家大型快递网络公司,其网点(包括公司、分拨中心、代理点等)使用的并不是单一的“一个软件”,而是一整套复杂的、相互关联的“信息系统”或“业务管理系统”。

(图片来源网络,侵删)

这套系统通常被称为“圆通速递业务管理系统”或类似的名称,它是一个集成化的平台,覆盖了从快件收寄到最终派送的全链路,不同层级、不同类型的网点,使用的软件模块和权限会有所不同。

下面我将从几个层面为您详细拆解这套内部软件系统:

核心业务系统(网点的日常操作核心)

这是网点运营人员每天打交道最多的系统,主要处理日常的收、派、转、存等操作。

快件收寄系统

- 功能:这是快递员或前台人员用来“扫一扫”寄件的系统。

- 操作流程:

- 扫码录入:通过PDA(手持终端)或电脑扫描面单条形码/二维码。

- 信息核对:系统自动读取面单上的收寄信息(收件人、地址、电话、目的地等)。

- 称重计费:连接电子秤,自动计算运费,并支持支付(微信、支付宝、现金等)。

- 数据上传:将快件信息实时上传到圆通总部的核心数据库,生成全网唯一的运单号。

- 使用场景:所有营业网点、代理点、快递员的PDA。

快件派送系统

- 功能:这是快递员进行派件和管理的核心工具。

- 操作流程:

- 到件扫描:快递员从网点或分拨中心取件时,用PDA批量扫描,系统自动将快件分配到对应的派送路线和快递员名下。

- 路线规划:系统根据快件地址,智能规划出最高效的派送路线。

- 状态更新:派送过程中,快递员通过PDA实时更新快件状态(如“正在派送”、“派送失败”、“已签收”、“放入驿站/快递柜”等)。

- 电子签名:收件人签收时,可在PDA上电子签名,并同步照片回传。

- 使用场景:所有快递员的PDA。

网点内部操作系统

- 功能:这是网点内部管理人员(如主管、仓管员)使用的系统,通常在电脑上操作。

- 核心模块:

- 入库管理:处理从上级分拨中心转运到本网点的快件,扫描快件,确认数量,录入系统,生成入库清单。

- 出库管理:处理本网点要发往上级分拨中心或其他网点的快件,同样需要扫描、称重、打包,生成出库清单。

- 中转管理:对于大型中转场/分拨中心,这个系统更为复杂,需要处理海量快件的自动分拣、装车规划、异常件处理等。

- 库存管理:实时监控网点内快件的存量,防止积压或丢失。

- 问题件处理:专门处理无法正常派送的快件(如地址不详、联系不上、收件人拒收等),并进行人工干预和处理。

支撑与管理系统(网点的运营后台)

这些系统不直接处理快件扫描,但支撑着网点的日常运营和管理。

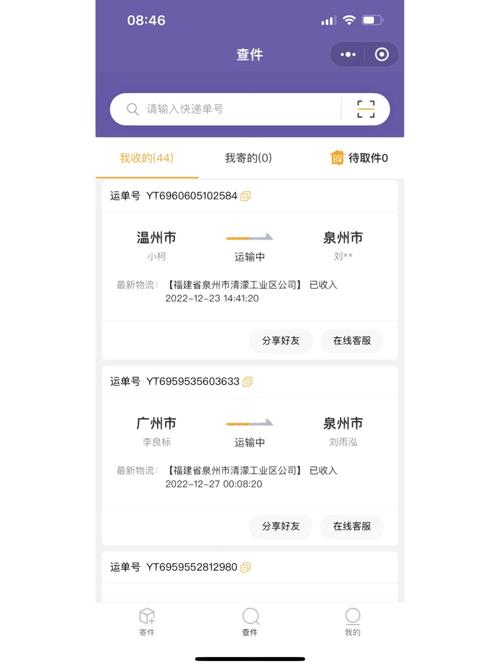

(图片来源网络,侵删)

运营管理系统

- 功能:供网点负责人或运营主管使用。

- 核心功能:

- 数据监控大屏:实时展示网点的关键绩效指标,如当日收件量、派件量、签收率、中转时效、异常件数量等。

- 员工管理:管理网点员工(快递员、客服等)的信息、排班、绩效提成计算。

- 财务管理:处理与客户的结算、与快递员的结算、网点营收统计等。

- 客户管理:管理VIP客户、企业客户信息,处理客户投诉和咨询。

客户服务系统

- 功能:供网点的客服人员使用。

- 核心功能:

- 查询功能:根据运单号,快速查询快件的实时状态和历史轨迹。

- 工单系统:处理客户的投诉、建议、查询等请求,并跟踪处理进度。

- 外呼系统:自动或手动拨打客户电话,进行派前通知、问题件确认等。

技术实现与特点

系统架构

- 云化部署:圆通这类大型快递公司的核心系统基本都部署在私有云或混合云上,这意味着网点的电脑或PDA上的软件只是一个“客户端”,真正的数据和运算都在云端的服务器上完成。

- 数据集中:所有网点、所有快件的数据都实时同步到总部的中央数据库,保证了全网信息的统一和透明。

硬件设备

- PDA(手持终端):快递员的“标配”,集成了扫描、定位、拍照、通话、4G/5G网络等功能。

- 巴枪:与PDA功能类似,是更早的称呼,现在基本被PDA取代。

- 电子面单打印机:用于打印带条码的快递面单。

- 电子秤:与系统联动,自动计费。

- 电脑:网点内部管理人员操作后台系统的终端。

系统特点

- 实时性:快件状态一旦更新,全网几秒钟内就能看到,这是快递信息追踪准确性的基础。

- 集成性:各个子系统(收、派、转、查、管)高度集成,数据无缝流转,避免信息孤岛。

- 高并发处理能力:在“双十一”等业务高峰期,系统能够承受每秒数百万甚至上千万次的查询和操作请求。

- 安全性:系统对数据传输和存储有极高的安全要求,防止客户信息泄露和运单信息被篡改。

与“菜鸟网络”的关系

这是一个非常重要的关系,圆通作为“通达系”的重要成员,深度参与了菜鸟网络生态。

- 数据协同:圆通的内部系统会与菜鸟的“电子面单平台”、“物流预警平台”等进行数据对接,菜鸟提供标准化的面单和数据接口,圆通则将快件数据实时反馈给菜鸟,以便菜鸟能够向淘宝、天猫等平台的消费者提供统一的物流查询服务。

- 技术应用:菜鸟在AI路径规划、智能仓储、大数据预测等方面为圆通提供技术支持,帮助圆通优化其内部系统。

当您提到“圆通网点内部软件”时,它实际上是一个以云平台为基础,覆盖收、转、运、派、查、管全流程,由多个子系统(如PDA派件系统、网点操作系统、运营管理系统等)构成的庞大而精密的信息化工程。

这套系统是圆通能够支撑起日均数千万件快件处理能力,并实现“快递不上门、服务不打折”等精细化管理承诺的核心技术和运营基石,对于网点员工来说,它就是每天工作的“武器”和“大脑”;对于消费者来说,它就是背后那个看不见但能随时追踪到的“物流大脑”。

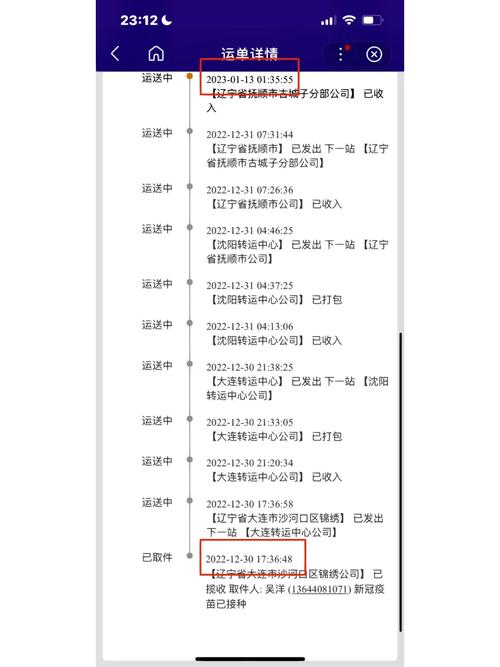

(图片来源网络,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。