需要强调的是,快递价格是一个动态变化的体系,没有一个绝对固定的价格表,它主要受以下几个核心因素影响:

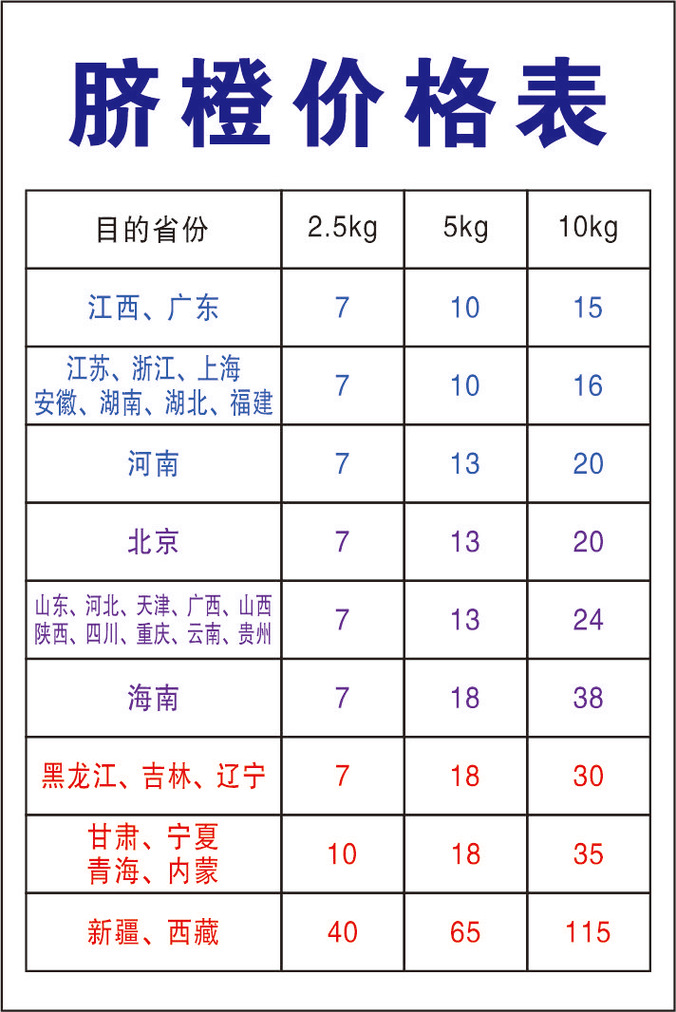

(图片来源网络,侵删)

- 寄送物品类型:文件、小包裹、大包裹、重货。

- 寄送距离:深圳同城、广东省内、省外(分不同区域,如江浙沪、偏远地区)。

- 重量和体积:快递费按“实际重量”和“体积重量”两者中较大者计算。

- 服务类型:普通快递、保价服务、签单返回等增值服务。

- 渠道和折扣:通过官方网点、APP、小程序寄送,或通过淘宝/拼多多等电商平台发货,价格都不同,企业客户量大通常有折扣。

以下是一个基于当前市场情况的大致参考价格范围,可以帮助您快速了解。

核心收费构成

总费用 = 运费 + 增值服务费(如保价)

运费计算方式

- 首重:第一个重量单位(通常是1公斤或2公斤,以具体报价为准)的费用。

- 续重:超过首重后,每增加一个重量单位(通常是每公斤或每0.5公斤)的费用。

- 计费重量:

- 实际重量:用秤称出来的重量(公斤)。

- 体积重量:长 × 宽 × 高 / 计费系数(中通通常是 6000,即长宽高单位为厘米时,体积重量=长×宽×高/6000)。

- 最终计费重 = 实际重量 和 体积重量 中较大的那个值。

举例:一个包裹,实际重量1.5公斤,但尺寸很大,体积重量算出来是3公斤,那么运费将按照3公斤来计算。

增值服务费

- 保价费:为贵重物品购买的保险服务。

- 费率:通常为声明价值的 3% - 1%(不同渠道和物品类型费率可能不同),有最低收费标准(如最低1元)。

- 保价1000元的物品,费率0.5%,则保价费为 1000 * 0.5% = 5元。

- 签单返回费:要求收件人签收后,将签收单寄回给寄件人,通常需要额外支付1-3元。

- 偏远地区附加费:寄往新疆、西藏、内蒙古等偏远地区时,每公斤会额外加收1-3元不等。

深圳地区大致参考价格(2025年)

以下价格均为参考,非最终报价,具体请以官方查询为准。

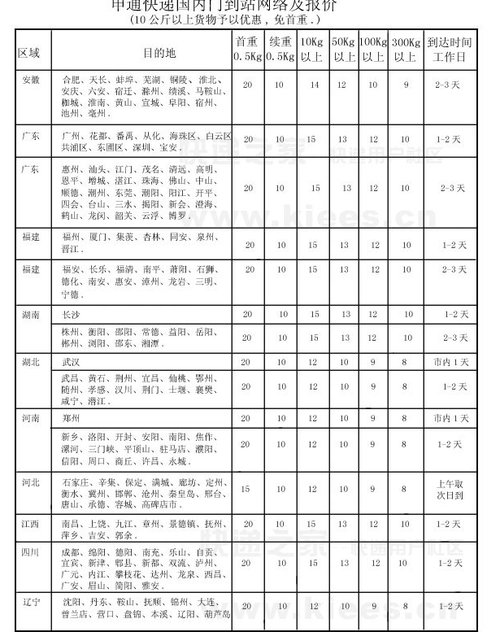

(图片来源网络,侵删)

个人散件寄件(通过官方APP/小程序/网点)

这是最常见的情况,价格相对透明。

| 寄送目的地 | 首重(1kg) | 续重(每kg) | 备注 |

|---|---|---|---|

| 深圳同城 | ¥8 - ¥12 | ¥2 - ¥4 | 价格最便宜,适合文件和小件。 |

| 广东省内(非偏远) | ¥10 - ¥14 | ¥3 - ¥5 | 如广州、佛山、东莞等。 |

| 江浙沪/京津冀 | ¥12 - ¥16 | ¥4 - ¥6 | 经济发达地区,价格中等。 |

| 其他省外地区 | ¥12 - ¥18 | ¥4 - ¥7 | 如四川、湖北、湖南等。 |

| 偏远地区(如新疆、西藏) | ¥18 - ¥25+ | ¥6 - ¥10+ | 首重和续重都较贵,且有偏远附加费。 |

举例说明:

- 在深圳寄件一个 2公斤 的文件袋到 广州。

- 首重1kg:¥12

- 续重1kg:¥3

- 预估运费:12 + 3 = ¥15

- 在深圳寄件一个 5公斤 的包裹到 上海。

- 首重1kg:¥14

- 续重4kg:4 × ¥5 = ¥20

- 预估运费:14 + 20 = ¥34

电商渠道寄件(淘宝、拼多多等)

如果您是淘宝/拼多多卖家,通过菜鸟驿站或线上发货平台使用中通,价格会更便宜,但通常有最低消费要求(如首重1kg,续重按0.5kg计算)。

| 服务类型 | 首重(1kg) | 续重(每0.5kg) | 备注 |

|---|---|---|---|

| 标准快递 | ¥4.5 - ¥7 | ¥1 - ¥2 | 价格优势明显,但需要绑定电商平台账号。 |

| 经济型快递 | ¥3.5 - ¥6 | ¥0.8 - ¥1.8 | 速度可能稍慢,价格更优。 |

企业客户/长期合作客户

企业客户因为货量大,通常可以和网点签订合作协议,享受协议价,这个价格会比个人散件便宜很多,具体需要和业务经理谈判。

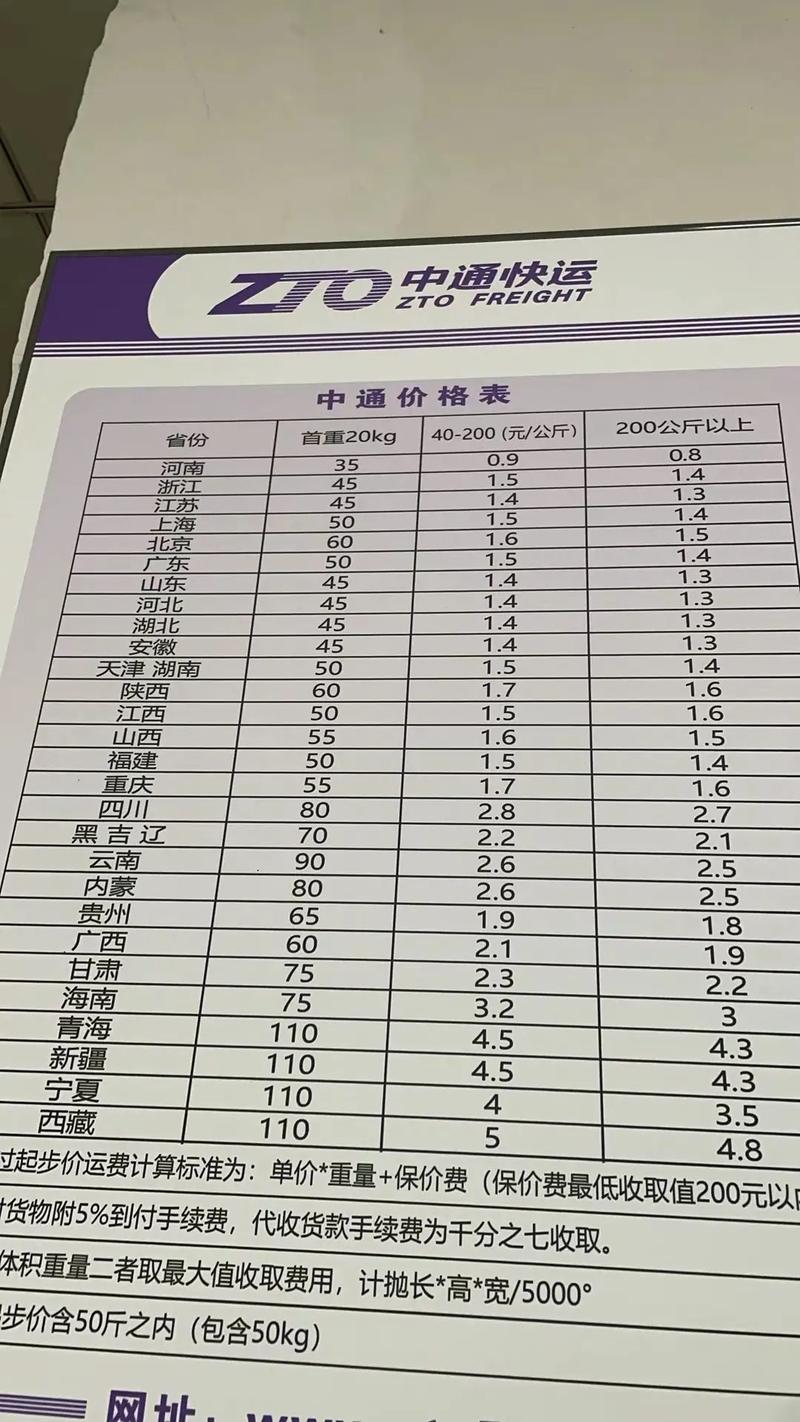

(图片来源网络,侵删)

如何获取最准确的价格?

由于价格浮动较大,最准确的方式是在线查询。

-

中通官方APP/小程序:

- 下载“中通快递”官方APP或微信小程序。

- 选择“寄件”或“价格查询”。

- 输入寄件地(深圳)、收件地、重量、尺寸等信息。

- 系统会自动计算出最精确的运费,并支持在线下单。

-

联系附近的中通网点:

- 通过地图软件搜索“中通快递”,找到离您最近的网点。

- 直接打电话或上门咨询,告知您的具体物品和寄送地址,客服会给您最准确的报价。

-

菜鸟驿站:

如果您在小区或公司附近有菜鸟驿站,也可以去那里咨询,他们通常也代理中通快递的寄件业务。

深圳中通快递官方联系方式

- 客服电话:95311

- 官方网站:https://www.zto.com/

- 官方微信公众号/小程序:搜索“中通快递”

总结建议

- 寄文件/小件:首选官方小程序或APP,方便快捷,价格透明。

- 寄电商包裹:直接绑定淘宝/拼多多等平台的官方物流渠道,价格最优惠。

- 寄大件/重货:建议先称好重量和尺寸,然后电话联系附近网点,询问协议价或大件价格,可能会省下不少钱。

- 寄贵重物品:务必保价,以免出现丢失或损坏时无法获得足额赔偿。

标签: 中通快递深圳同城价 中通快递深圳到广州 中通快递深圳上门取件

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。