圆通快递闵行官方客服电话

由于圆通在闵行区设有多个网点,不同区域的服务电话也不同,这里为您列出最常用和最核心的几个号码:

(图片来源网络,侵删)

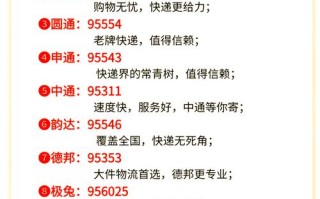

圆通速递全国统一客服热线

95554

这是圆通快递全国统一的官方客服热线,您可以随时拨打。

- 优点:7x24小时服务,无论您身在何处,都可以通过这个号码查询、下单或投诉。

- 缺点:高峰时段可能需要排队等待,处理闵行本地的具体问题时,不如当地网点直接。

闵行区总部/主要网点电话

021-5437 5437 或 021-3461 1111

这两个是圆通在闵行区非常重要的联系电话,通常能快速联系到闵行区域的服务中心或总部,建议您优先尝试这两个号码。

(图片来源网络,侵删)

快速查询和寄件电话

如果您只是想查询快递状态或安排寄件,可以直接使用微信小程序或APP:

- 微信小程序:搜索“圆通速递”小程序

- 官方APP:在应用商店搜索“圆通速递”

在小程序或APP内,您可以直接扫描单号查询,也可以在线下单,系统会自动分配给离您最近的闵行网点。

如何找到离您最近的闵行网点?

如果您需要上门取件或者去网点处理问题,最准确的方法是查询离您最近的网点地址和电话。

操作步骤:

(图片来源网络,侵删)

- 打开微信,搜索“圆通速递”小程序。

- 在小程序首页,找到并点击“服务网点”或“附近网点”的选项。

- 系统会自动定位您的位置,并显示您周围所有圆通网点的列表。

- 您可以根据距离选择最近的网点,查看其详细地址、营业时间、联系电话等信息。

温馨提示

- 电话高峰期:在上午9-11点或下午3-5点等业务高峰期,拨打客服电话可能会比较忙,建议您耐心等待或选择非高峰时段拨打。

- 核对信息:在电话沟通时,请务必说清楚您的快递单号、寄件人/收件人姓名和联系电话,以便客服人员能快速为您处理问题。

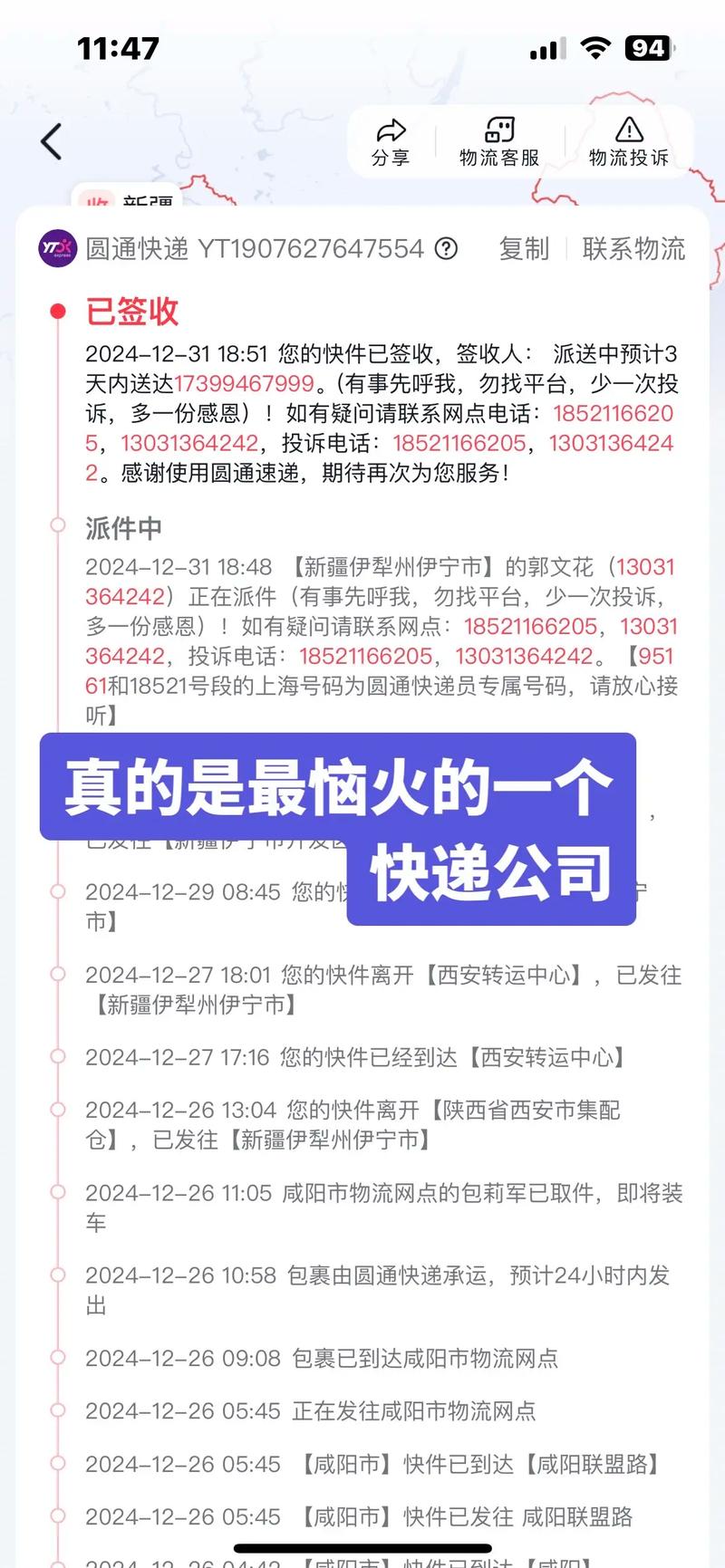

- 投诉建议:如果遇到服务问题,建议先直接联系派件网点的电话沟通,如果无法解决,再拨打全国客服95554进行投诉,这样处理效率会更高。

- 日常查询/寄件:使用微信小程序“圆通速递”。

- 联系闵行本地:优先拨打 021-5437 5437 或 021-3461 1111。

- 全国统一服务:拨打 95554。

- 找具体网点:使用小程序的“服务网点”功能。

标签: 圆通快递闵行电话查询 闵行圆通快递客服电话 上海闵行圆通快递联系电话

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。