“圆通快递派件中”是一个快递物流状态,它的意思是:

(图片来源网络,侵删)

您的快件已经到达您所在区域的圆通快递网点,并且快递员已经将您的快件揽收、分拣完毕,正在派送的途中,准备将快件送到您手中。

这个状态通常包含以下几个关键信息:

- 位置: 快件当前所在的具体圆通网点。“派送中[XX市XX区XX营业部]”。

- 操作: 快件已经完成了从上一个中转站到派送网点的运输,并且经过了扫描和分拣。

- 下一步: 快递员已经将您的快件装车,正在按照派送路线进行派送。

“派件中”的流程通常是这样的:

- 到达派送网点: 快件从上一个中转站或分拨中心被运送到负责您片区的圆通营业部。

- 卸货与分拣: 快件被从车上卸下,并在营业部内进行扫描,系统会记录“到达派送网点”的状态,工作人员会根据地址信息将快件分拣到不同快递员的派送区域。

- 快递员揽收: 快递员从营业部将属于自己负责区域的快件装上派送车辆,状态通常会更新为“派件中”或“正在派送”。

- 派送中: 快递员开着车,按照规划好的路线,逐一将快件送到收件人手中,这个阶段就是“派件中”。

- 派送成功: 当快递员将快件交给您本人或代收点/柜时,状态会更新为“[公司名称]已签收”或“已签收”。

如果看到“派件中”,您可以做什么?

- 保持耐心: 这是快件流程的最后一步,通常很快就能送达,快递员可能正在派送您前面的几件包裹。

- 保持电话畅通: 这是最重要的一点!快递员在派送前或派送时,通常会先打电话与您确认是否在家、具体地址或代收方式,请务必保持您下单时填写的手机号码畅通。

- 留意快递员位置: 很多快递App(如菜鸟裹裹、圆通官方App等)提供实时地图追踪功能,您可以查看快递员的大致位置,估算他到达的时间。

- 提前准备: 如果需要签收,请确保您在家或有代收人,如果不方便接收,可以提前联系快递员,要求将快件放在快递柜或驿站。

常见问题:

-

问:显示“派件中”好几个小时了,还没到,是不是丢了?

- 答: 不一定,派件高峰期(如上午9-11点,下午2-5点)会比较慢,也可能是快递员正在派送您前面的包裹,或者正在联系您,可以先尝试拨打快递员电话或圆通客服电话咨询。

-

问:显示“派件中”,但快递员一直没有打电话,怎么办?

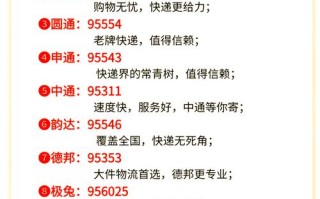

- 答: 可能是快递员暂时太忙,或者联系您时电话占线,您可以直接通过快递App里的“联系快递员”功能主动联系他,或者拨打圆通官方客服电话(95353)提供运单号进行查询。

-

问:显示“派件中”,但我今天不在家,怎么办?

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 答: 您可以主动联系快递员,请他暂时不要派送,并说明您希望将快件存放在附近的快递柜(如丰巢、菜鸟驿站)或指定代收点,并告知取件码,这样您就可以在方便的时候自行取件。

“派件中”是一个积极的状态,意味着您的包裹离您越来越近了,请耐心等待并保持电话畅通即可。

(图片来源网络,侵删)

标签: 圆通快递派件中是什么意思 圆通快递显示派件中多久到 圆通快递派件中是什么状态

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。