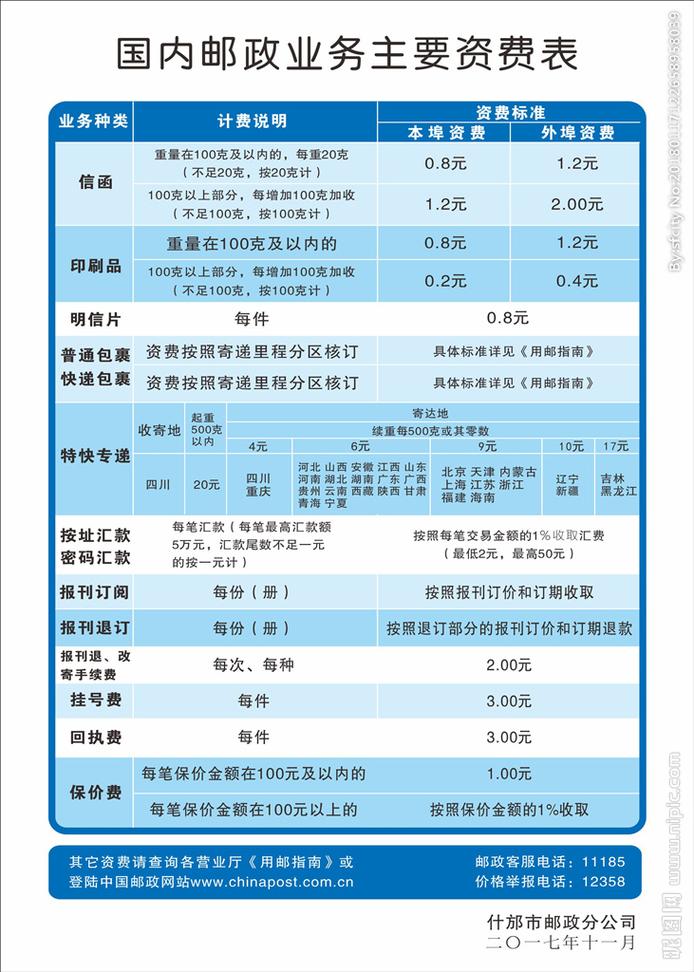

中国邮政省内寄送价格主要由以下几个部分构成,并且会受到您选择的服务类型和附加服务的影响。

核心费用构成

- 基础运费:这是根据包裹的重量和尺寸计算的核心费用。

- 挂号费:如果您需要查询物流轨迹、确保包裹安全,就必须支付此费用,这是强烈推荐的附加服务。

- 包装费:如果您需要使用邮局的纸箱、胶带等材料,会产生额外费用,如果您自己打包,则此项为0。

主要服务类型及价格参考

省内寄送,最常用的服务是标准快递(EMS)和普通包裹,对于时效性要求不高的用户,还有经济快递(如e邮宝)。

中国邮政标准快递 (EMS)

这是中国邮政最常用、速度最快的服务,适合文件、小件物品的寄送。

计费方式:

- 首重:通常是1公斤。

- 续重:超过首重部分,按每公斤或每续重500克计算(具体以当地邮局为准)。

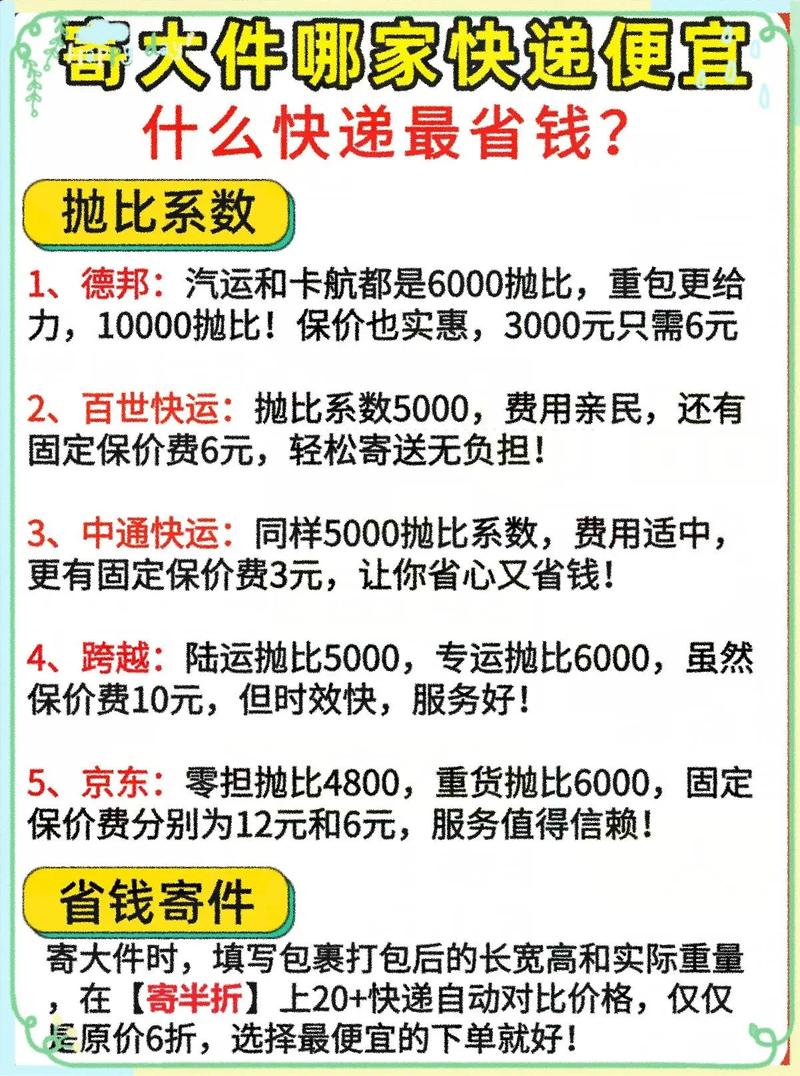

- 计费重量:当包裹体积较大时,会按“体积重量”计费,计算公式大致为:长×宽×高 / 6000,如果体积重量大于实际重量,则按体积重量收费。

价格参考 (以经济发达省份为例,如广东、江苏、浙江等):

- 首重1公斤:约 12 - 15元 (此价格通常已包含1公斤的运费和挂号费)

- 续重每公斤:约 8 - 12元

省内EMS价格估算示例:

- 寄一个 2公斤 的省内包裹:

- 费用 ≈ (首重1kg价格) + (续重1kg价格)

- ≈ 13元 (首重) + 10元 (续重) = 23元

- 寄一个 5公斤 的省内包裹:

- 费用 ≈ (首重1kg价格) + (续重2.5kg价格)

- ≈ 13元 (首重) + (10元 × 3) = 43元

特点:速度快(通常1-2天到达),覆盖范围广,稳定性高。

中国邮政普通包裹

这是经济型的选择,速度较慢,适合不紧急、对时效要求不高的包裹。

计费方式:

- 按公斤计费,没有首重续重的严格区分,但单价会比EMS低。

- 同样会考虑体积重量。

价格参考:

- 每公斤价格大约在 5 - 8元 左右。

省内普通包裹价格估算示例:

- 寄一个 2公斤 的省内包裹:

- 费用 ≈ 6元/kg × 2kg = 12元

- 寄一个 5公斤 的省内包裹:

- 费用 ≈ 6元/kg × 5kg = 30元

注意:普通包裹不提供免费挂号服务,如需追踪,需额外支付挂号费(通常为3-5元),且速度较慢,可能需要3-5天甚至更长时间。

经济快递 (如 e邮宝)

这是针对电商等轻小件物品推出的经济型服务,仅限寄递文件和物品类,不能寄递食品、化妆品等。

特点:价格非常有竞争力,但速度比普通包裹稍快,比EMS慢。

价格参考:

- 按首重和续重计费,首重1公斤可能只需 8 - 12元,续重每公斤价格更低。

价格总结与对比表

| 服务类型 | 速度 | 省内价格参考 (约) | 特点 |

|---|---|---|---|

| 标准快递 (EMS) | 快 (1-2天) | 首重1kg: 12-15元 续重/kg: 8-12元 |

速度最快,覆盖广,稳定,适合所有类型物品 |

| 普通包裹 | 慢 (3-5天+) | 约 5-8元/公斤 | 价格最便宜,速度慢,需另付挂号费才可追踪 |

| 经济快递 (e邮宝) | 中等 (2-4天) | 首重1kg: 8-12元 续重/kg: 4-8元 |

性价比高,限制多(禁寄食品等),适合电商小件 |

如何获取最准确的价格?

由于邮政价格可能会根据地区、促销活动等因素微调,最准确的方法是:

-

使用官方渠道查询:

- 微信小程序/公众号:搜索“中国邮政速递物流”或“EMS”,进入小程序后,输入寄件地和收件地,填写物品重量和尺寸,即可自动计算精确价格。

- 官网:登录中国邮政速递物流官网,使用“邮费查询”工具。

- 电话查询:拨打中国邮政客服电话 11183 进行咨询。

-

到附近邮局咨询:

直接带上要寄的物品,到最近的邮局营业厅,工作人员会现场称重、测量尺寸并告知您最终费用。

省钱小贴士

- 自己打包:提前准备好纸箱和填充物,避免支付包装费。

- 选择合适的服务:如果不急,普通包裹是更经济的选择。

- 关注官方活动:邮政在电商节(如618、双11)期间常有寄件优惠活动。

- 使用App/小程序:线上下单有时会有小额优惠券。

希望这些信息能帮助到您!

标签: 中国邮政省内快递价格表 邮政省内寄快递收费标准 省内邮政寄件多少钱一斤