由于邮政物流业务覆盖范围广,不同业务(如快递、大件运输、仓储等)和不同区域的联系方式可能有所不同,我将为您提供从最通用到最具体的多种联系方式。

(图片来源网络,侵删)

最通用、最便捷的全国统一客服电话

如果您不方便查找具体网点,或者需要查询全国范围内的邮件,这是首选。

-

客服热线:11183

- 这是 中国邮政速递物流(EMS) 的统一客服热线。

- 功能:可以查询邮件状态、咨询价格、预约上门取件、投诉建议等,这是最直接有效的方式。

-

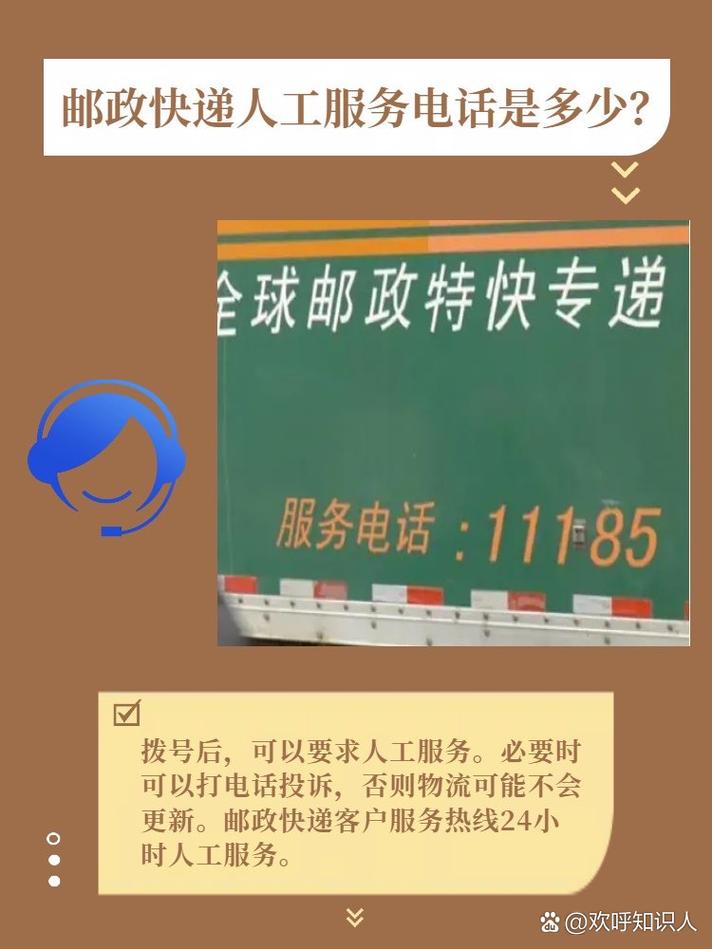

客服热线:11185

- 这是 中国邮政 的综合客服热线,覆盖邮政普遍服务和各项业务。

- 功能:除了EMS快递,还可以咨询普通包裹、报刊订阅、集邮、信函等业务。

建议:无论是寄件还是查件,直接拨打 11183 是最快的方式。

(图片来源网络,侵删)

赣州市邮政公司及物流联系方式

如果您需要联系赣州市级单位或进行商务合作(如企业大件运输、仓储等),可以尝试以下方式:

赣州市邮政公司

这是赣州市邮政系统的管理机构,可以提供下辖各区县的联系方式或指导。

- 联系电话:0797-8390011

- 提示:此号码可能会根据业务繁忙程度有所变动,建议在工作时间(通常是周一至周五,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30)拨打。

赣州市中邮物流有限公司

这是专门负责物流业务的子公司,主要处理B2B(企业对企业)的大宗货物运输、仓储、配送等。

- 联系电话:0797-8306110

- 提示:此号码主要用于商务合作咨询,如需要发货、洽谈物流方案等。

赣州市各区县邮政物流网点电话

如果您需要联系具体的某个区县或乡镇的网点(例如寄件、取件或咨询本地业务),可以拨打以下电话,这些电话通常直接对接当地的邮政支局或营业部。

(图片来源网络,侵删)

| 区/县 | 邮政物流网点联系电话 (部分示例) |

|---|---|

| 章贡区 | 0797-8390011 (市级,可转接或咨询) |

| 赣县区 | 0797-4436001 |

| 南康区 | 0797-6636114 |

| 赣州市经开区 | 0797-8370011 |

| 蓉江新区 | 0797-8390011 (由市级统一管理) |

| 信丰县 | 0797-3312315 |

| 大余县 | 0797-8722412 |

| 上犹县 | 0797-8541120 |

| 崇义县 | 0797-3812011 |

| 安远县 | 0797-3732315 |

| 龙南县 | 0797-3512011 |

| 定南县 | 0797-4292315 |

| 全南县 | 0797-2602011 |

| 宁都县 | 0797-6932011 |

| 于都县 | 0797-6332011 |

| 兴国县 | 0797-5322011 |

| 瑞金市 | 0797-2522011 |

| 会昌县 | 0797-5622011 |

| 寻乌县 | 0797-2882011 |

| 石城县 | 0797-5712011 |

提示:

- 电话号码可能会变更,如果无法接通,建议您直接拨打 11183 转接至当地。

- 乡镇一级的网点电话通常为5-7位数,可以直接咨询区县号码获取。

其他联系方式

- 官方网站:您可以访问中邮物流的官方网站或中国邮政官网查找相关信息。

- 中国邮政速递物流官网:

https://www.ems.com.cn/ - 中国邮政官网:

https://www.chinapost.com.cn/

- 中国邮政速递物流官网:

- 微信公众号:

- 关注 “中国邮政速递物流” 微信公众号,可以在线查件、寄件、联系客服。

- 关注 “中国邮政” 微信公众号,获取综合邮政服务。

总结建议

- 查件、寄件、咨询:直接拨打 11183 (EMS) 或 11185 (邮政综合)。

- 商务合作、大宗物流:拨打赣州市中邮物流电话 0797-8306110。

- 联系具体区县网点:参考上表,或拨打市级电话 0797-8390011 进行咨询。

- 线上操作:使用手机App(如“EMS中国邮政速递物流”)或微信公众号,方便快捷。

希望这些信息能帮到您!

标签: 赣州邮政快递客服电话 赣州中国邮政联系电话

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。