核心信息:价格与时效

从无锡到北京,中通快递属于“跨省”件,价格和时效主要取决于以下几个因素:

(图片来源网络,侵删)

价格估算

价格不是固定的,会根据以下情况浮动:

- 首重与续重: 快递费按“首重+续重”计算,首重通常是1公斤,续重是每增加1公斤的费用。

- 实际重量 vs. 体积重量: 快递公司会计算两者,取较大者作为计费重量,体积重量的计算公式:

长 × 宽 × 高 / 6000(单位:厘米),如果您的物品很轻但体积很大(比如泡沫箱),可能会按体积重量收费。 - 服务类型:

- 标准快递(陆运): 最经济的选择。

- 标快(空运): 速度更快,价格也更高。

- 物品大小和类型: 普通文件、小件包裹、大件包裹、易碎品、特殊物品(如电池、液体)价格不同。

大致价格参考(仅供参考,具体以快递员报价为准):

| 计费重量 | 标准陆运 (元) | 快速空运 (元) |

|---|---|---|

| 1公斤 (首重) | 约 12 - 18 元 | 约 18 - 25 元 |

| 2公斤 (1kg续重) | 约 18 - 24 元 | 约 24 - 32 元 |

| 5公斤 | 约 35 - 50 元 | 约 50 - 70 元 |

| 10公斤 | 约 60 - 85 元 | 约 90 - 120 元 |

| 20公斤 | 约 110 - 150 元 | 约 160 - 220 元 |

建议: 直接联系快递员获取最准确的报价。

时效估算

时效同样会因服务类型和具体操作有所差异,但通常非常稳定:

(图片来源网络,侵删)

-

标准快递(陆运):

- 通常需要 2 - 4 天。

- 今天(周一)在无锡寄出,预计周三或周四(最晚周五)可以到达北京。

-

快速空运(标快):

- 通常需要 1 - 3 天。

- 今天(周一)在无锡寄出,预计明天或后天(最晚周三)可以到达北京。

影响因素:

- 节假日: 逢年过节(如双十一、春节),快递量激增,时效可能会延迟1-2天。

- 收发地址: 如果您的寄件地址或收件地址在偏远乡镇,可能会比市区多花半天到一天的时间。

- 天气和交通: 极端天气或交通管制也可能影响运输。

如何寄件:详细流程

步骤1:联系快递员(最推荐的方式)

这是最方便快捷的方法,尤其适合个人寄件。

-

查找联系方式:

- 中通官方APP/小程序: 下载“中通快递”APP或微信小程序,使用“我要寄”功能,系统会根据您的位置推荐附近的快递员。

- 电话查询: 拨打中通官方客服电话 95311,提供您的地址,客服会为您转接或告知所在片区的快递员电话。

- 线下网点: 如果您方便,可以直接搜索附近的中通快递营业网点,自己送过去。

-

沟通并预约:

- 告知信息: 告诉快递员您的寄件地址、大致物品和重量。

- 确认价格: 快递员会根据您的物品报价,确认好价格。

- 预约上门: 约定一个方便的时间,快递员会上门取件。

步骤2:打包物品

- 选择合适的箱子: 确保箱子足够坚固,能保护内部物品。

- 填充缓冲材料: 如果是易碎品(如玻璃、陶瓷),一定要用气泡膜、泡沫等材料充分填充,防止晃动。

- 封箱牢固: 用宽胶带将箱子封好,特别是接缝处。

步骤3:填写面单

快递员会提供一张快递面单(也叫运单),您需要提供以下信息:

- 寄件人信息: 姓名、联系电话、详细地址。

- 收件人信息: 姓名、联系电话、详细地址(精确到门牌号)。

- 物品信息: 告知快递员内件是什么(如实申报,如“衣服”、“书籍”、“食品”等)。

请务必仔细核对收件人信息,确保无误!

步骤4:支付运费

可以选择线上支付(通过中通APP/小程序扫码支付)或现金支付给快递员。

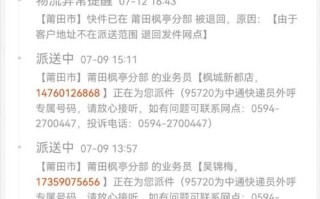

如何查询快递状态

寄件成功后,您可以通过以下方式实时跟踪包裹动态:

-

中通官方渠道:

- 中通快递APP/小程序: 这是最方便的方式,绑定手机号后,可以自动接收取件码和物流更新。

- 中通官网: 访问官网 www.zto.com,在查询框输入快递单号。

- 客服电话: 拨打 95311,根据语音提示输入单号查询。

-

第三方平台:

在微信、支付宝等搜索“快递查询”小程序,输入单号也可以查询。

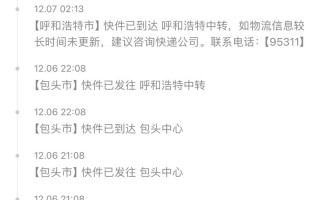

物流状态示例:

已揽收 -> 运输中 -> 到达北京XX转运中心 -> 派送中 -> 已签收

实用小贴士

- 保留凭证: 寄件成功后,请务必保管好快递底单或拍照留存,这是您寄出物品的重要凭证。

- 保价服务: 如果您寄送的物品价值较高(如手机、电脑、重要文件),建议购买保价服务,虽然需要额外付费,但如果在运输途中发生丢失或损坏,快递公司会按照保价金额进行赔偿,否则可能只能获得几百元的基础赔偿。

- 禁止寄递物品: 请勿寄递国家明令禁止的物品,如易燃、易爆、有毒、腐蚀性、管制刀具、仿真枪等,如果寄递违禁品,不仅会被拒收,还可能承担法律责任。

- 大件物品: 如果物品超过20公斤或体积较大,建议提前联系快递员咨询,可能会有特殊的计费和搬运方案。

- 对比多家: 如果对价格敏感,可以同时咨询一下顺丰、圆通等其他快递公司,对比一下价格和服务,选择最适合您的。

希望这份详细的指南能帮助您顺利完成从无锡到北京的快递寄送!

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。