顺丰速运官方App(最推荐)

这是功能最全、信息最实时的方式。

(图片来源网络,侵删)

- 下载App:在手机应用商店(如苹果 App Store 或安卓各大应用市场)搜索“顺丰速运”并下载安装。

- 打开App:首页通常会有一个醒目的输入框。

- 输入单号:在输入框中输入您的12位运单号。

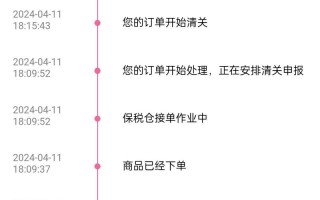

- 点击查询:点击“查询”按钮,即可看到快递的详细状态,包括:

- 当前状态:如“已揽收”、“运输中”、“派送中”、“已签收”等。

- 物流轨迹:从寄件到签收的每一个环节和时间点。

- 预计送达时间。

- 电子地图:可以查看快递车辆或派送员的实时位置(在派送环节可用)。

- 扫码查询:如果您的快递单上有条形码,可以直接点击App首页的“扫码”功能,对准条形码一扫即可,无需手动输入。

微信小程序(最便捷)

如果您不想下载App,使用微信小程序同样非常方便。

- 打开微信,点击顶部的搜索框。

- 搜索“顺丰速运”,找到官方小程序并进入。

- 输入单号:在小程序首页的输入框中输入您的12位运单号。

- 点击查询:即可查看和App上一样的详细物流信息。

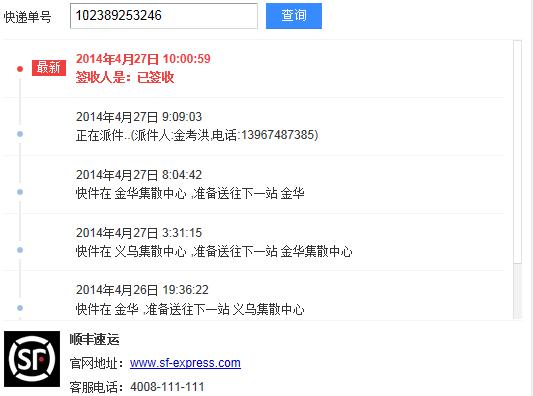

官方网站查询

如果您习惯在电脑上操作,可以通过官网查询。

- 打开浏览器,访问顺丰速运官方网站:https://www.sf-express.com/

- 找到查询入口:网站首页最显眼的位置就是“快递查询”输入框。

- 输入单号:输入您的12位运单号。

- 点击查询:即可在网页上查看物流轨迹。

官方微信公众号查询

关注顺丰的官方微信公众号,也可以进行查询。

- 打开微信,搜索“顺丰速运”公众号并关注。

- 进入公众号:点击公众号下方的菜单栏,通常会有“查快递”或类似的选项。

- 输入单号:在弹出的界面中输入您的12位运单号。

- 点击查询:即可获取物流信息。

电话客服查询

如果您不方便上网,可以直接致电顺丰客服热线。

(图片来源网络,侵删)

- 拨打客服电话:95338

- 根据语音提示操作:通常按“1”键可以进入“人工服务”或自助查询服务。

- 提供单号:向客服人员提供您的12位运单号,客服会为您查询最新的物流状态。

温馨提示

- 单号格式:顺丰国内快递单号通常是12位纯数字,

123456789012,请仔细核对,避免输错。 - 信息延迟:在快递刚被揽收或刚派送时,系统可能会有几分钟的延迟更新,请耐心等待。

- 隐私问题:查询时,系统不会显示寄件人和收件人的详细姓名和电话号码,只会显示姓氏(如“张先生/女士”),保护您的隐私安全。

- 贵阳本地派送:如果您在贵阳,快递通常由贵阳的各个网点(如观山湖区、南明区、云岩区等)进行派送,派送员会提前电话联系您,请保持电话畅通。

最推荐使用【顺丰官方App】或【微信小程序】,它们功能强大、信息更新快,操作也最简单。

(图片来源网络,侵删)

标签: 贵阳顺丰快递实时查询 贵阳顺丰单号官网查询 贵阳顺丰快递状态跟踪

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。