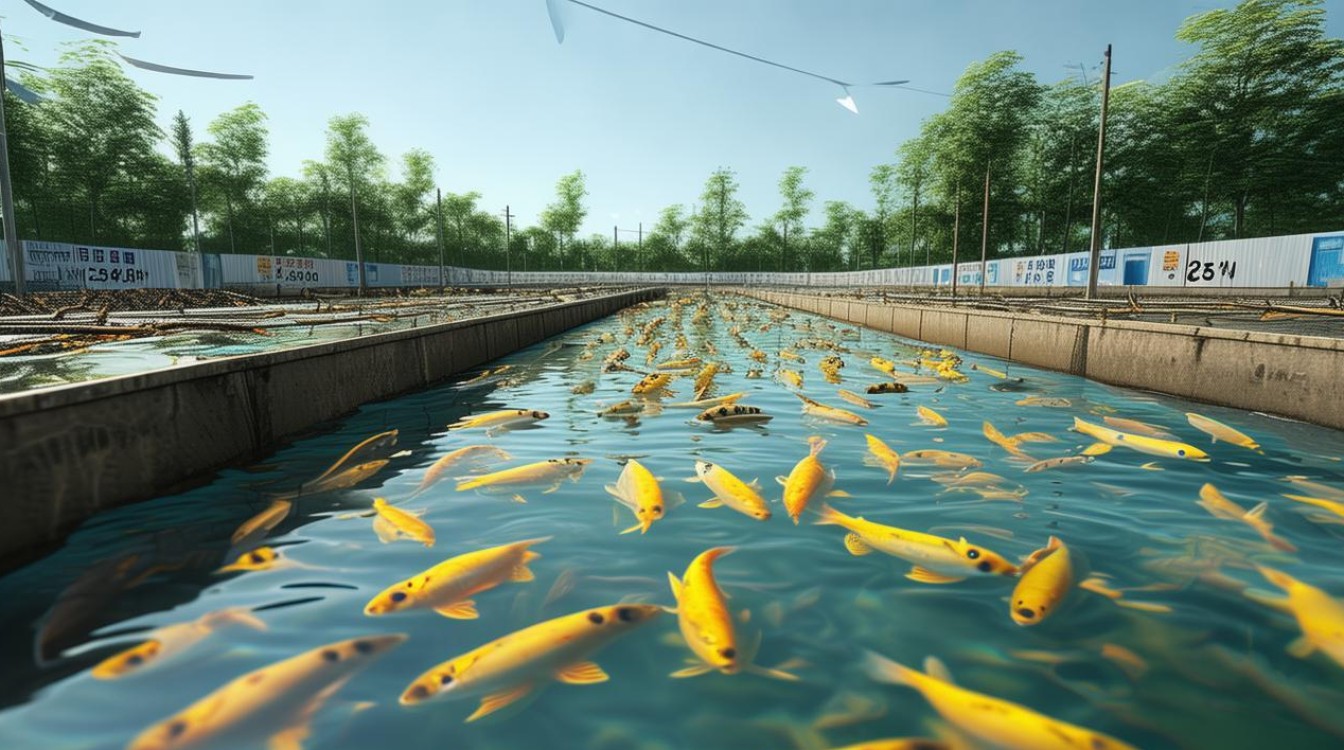

黄颡鱼养殖密度的科学管理与实践

黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)作为我国重要的淡水经济鱼类,因其肉质鲜美、营养丰富而广受市场欢迎,合理的养殖密度是决定养殖效益的关键因素之一,直接影响鱼群生长速度、饲料转化率及疾病发生率,本文将结合最新行业数据和实践经验,探讨黄颡鱼养殖密度的优化方案。

黄颡鱼养殖密度的核心影响因素

养殖模式差异

不同养殖模式对密度的要求存在显著差异:

- 池塘精养:通常放养密度为1.5万-3万尾/亩(中国水产科学研究院,2023年数据)

- 网箱养殖:建议每立方米水体80-120尾(湖北省水产技术推广总站,2024年报告)

- 工厂化循环水:可提升至150-200尾/m³(农业农村部渔业渔政管理局,2023年标准)

生长阶段调整

根据中国水产流通与加工协会2024年发布的《黄颡鱼养殖技术规范》,建议分阶段调控密度:

| 生长阶段 | 体长范围(cm) | 推荐密度(尾/亩) |

|---|---|---|

| 鱼苗期 | 2-5 | 8万-10万 |

| 幼鱼期 | 5-10 | 3万-5万 |

| 成鱼期 | >10 | 5万-2.5万 |

(数据来源:中国水产科学研究院珠江水产研究所2024年试验报告)

最新行业数据与案例分析

区域密度对比

根据全国水产技术推广总站2024年第一季度监测数据,不同地区因水质条件差异,实际养殖密度存在明显区别:

| 地区 | 平均密度(尾/亩) | 成活率(%) | 单产(kg/亩) |

|---|---|---|---|

| 广东 | 22,000 | 3 | 1,850 |

| 湖北 | 18,500 | 6 | 1,620 |

| 江苏 | 25,000 | 1 | 2,100 |

(注:数据采集自各省级水产技术推广站示范养殖基地)

密度与经济效益关系

浙江湖州某养殖场2023年对比试验显示:

- 中等密度组(2万尾/亩):饵料系数1.8,净利润3.2万元/亩

- 高密度组(3.5万尾/亩):饵料系数升至2.3,病害发生率增加40%

- 低密度组(1.2万尾/亩):生长速度最快但单位水体效益降低18%

(案例来源:浙江省淡水水产研究所《黄颡鱼集约化养殖经济效益分析》2024)

关键技术配套措施

溶氧管理

每增加1万尾/亩密度,需配套:

- 增氧机功率提高0.5kW/亩

- 保持溶解氧≥5mg/L(临界值为3mg/L)

水质调控标准

中国水产科学研究院建议的密度-水质对应关系:

| 密度(万尾/亩) | 换水频率(次/周) | 微生物制剂用量(kg/亩·月) |

|---|---|---|

| 0-1.5 | 1 | 2 |

| 5-2.5 | 2 | 4 |

| >2.5 | 3 | 6 |

饲料投喂策略

高密度养殖需采用"少量多次"投喂法:

- 每日投喂4-6次

- 每次投喂时间控制在15-20分钟

- 蛋白质含量要求≥38%(幼鱼期)→35%(成鱼期)

前沿技术应用

-

物联网监测系统

江苏无锡某基地采用智能传感器网络,实时监测密度与水质参数联动变化,使3万尾/亩的高密度养殖成活率提升至91.5%(较传统模式提高13%)。 -

分子标记辅助选育

中国水产科学研究院新培育的"黄优1号"品种,在相同密度下生长速度提高22%,为密度优化提供种质支撑(2024年通过国家审定)。 -

微气泡增氧技术

广东佛山试验显示,纳米级气泡发生装置可使单位水体载鱼量提升30%而不影响健康状况。

在实际养殖中,建议养殖户每季度进行生长评估,通过打样测量体长体重,动态调整存塘量,值得注意的是,2024年新实施的《水产养殖尾水排放标准》(GB/T 3838-2024)对高密度养殖提出了更严格的氮磷排放限值,这要求我们必须将密度控制与环境承载力相结合。

黄颡鱼养殖密度的确定从来不是单一的数字游戏,而是需要综合考量资金投入、技术水平、市场周期等多维因素的系统工程,那些真正获得持续效益的养殖场,往往在保持科学密度的同时,更注重建立完善的生产日志系统,通过数据积累不断优化管理模式。