近年来,全球气候变化加剧,极端天气事件频发,渔业作为高度依赖自然环境的产业,面临严峻挑战,台风、洪涝、赤潮等灾害频发,给渔民和养殖户带来巨大损失,如何制定科学有效的渔业救灾方案,减少灾害影响,保障渔业可持续发展,成为当前亟待解决的问题。

渔业灾害现状与影响

根据联合国粮农组织(FAO)2023年报告,全球每年因自然灾害造成的渔业损失超过100亿美元,其中亚洲地区占比超过60%,中国作为全球最大的水产养殖国,近年来因极端天气导致的渔业损失逐年上升。

2022-2023年中国渔业灾害损失统计(数据来源:农业农村部)

| 灾害类型 | 受灾面积(万公顷) | 直接经济损失(亿元) | 主要影响地区 |

|---|---|---|---|

| 台风 | 5 | 8 | 广东、福建、浙江 |

| 洪涝 | 3 | 1 | 湖北、湖南、江西 |

| 赤潮 | 7 | 6 | 山东、江苏、辽宁 |

| 干旱 | 2 | 4 | 云南、广西 |

从数据可见,台风和洪涝是渔业的主要威胁,而赤潮等生态灾害的影响也不容忽视。

渔业救灾的关键措施

灾害预警与监测体系建设

建立精准的灾害预警系统是减少损失的关键,中国已建成覆盖沿海和内陆主要渔业区的气象、水文监测网络,国家海洋预报台利用卫星遥感技术,可提前72小时预测台风路径,为渔民提供避险指导。

2023年渔业灾害预警准确率(数据来源:中国气象局)

| 预警类型 | 提前时间(小时) | 准确率(%) |

|---|---|---|

| 台风 | 72 | 5 |

| 洪涝 | 48 | 3 |

| 赤潮 | 24 | 6 |

渔业基础设施加固与改造

提高养殖设施的抗灾能力至关重要,近年来,广东、福建等地推广深水网箱养殖,相比传统近海养殖,抗风浪能力提升50%以上,加固堤坝、优化排水系统也能有效减少洪涝灾害影响。

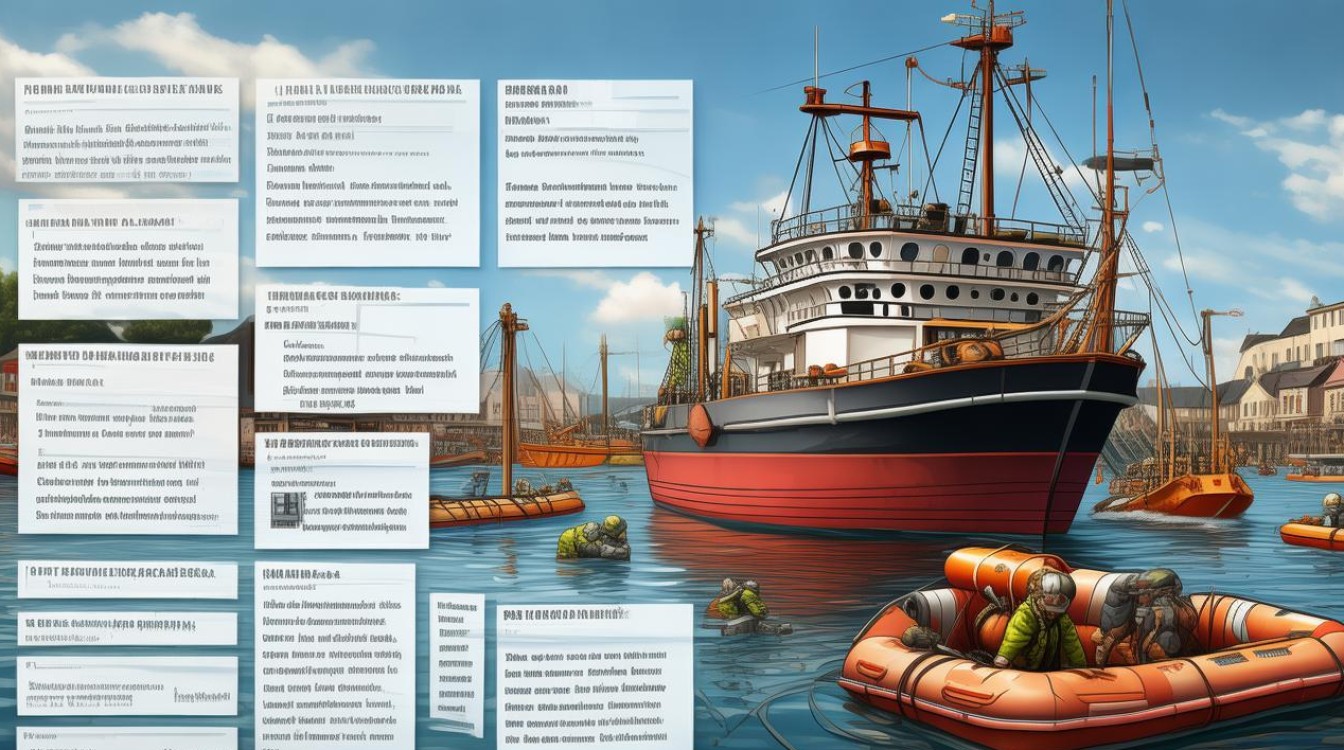

灾后快速恢复生产

灾后及时修复受损设施、补充鱼苗是恢复生产的关键,农业农村部2023年启动的“渔业灾后复产计划”为受灾养殖户提供低息贷款和鱼苗补贴,帮助其尽快恢复生产。

科技创新助力渔业防灾减灾

智能化养殖技术

物联网技术的应用让养殖户能实时监测水质、溶氧量等关键指标,提前发现异常,江苏部分养殖场采用智能传感器系统,赤潮预警准确率提高30%。

生态修复与可持续发展

过度养殖是赤潮等生态灾害的重要诱因,近年来,浙江、山东等地推广“多营养层级综合养殖”(IMTA),既提高经济效益,又减少环境污染。

政策支持与国际合作

政府补贴与保险机制

渔业保险是分散风险的重要手段,2023年,中国渔业互助保险协会推出“台风指数保险”,渔民可根据台风等级直接获赔,简化理赔流程。

国际经验借鉴

日本在应对台风灾害方面经验丰富,其“渔港防灾功能强化计划”值得学习,韩国则通过大数据分析赤潮发生规律,提前采取防控措施。

未来渔业防灾方向

- 加强科研投入:研发抗病、抗逆性强的水产新品种,减少灾害损失。

- 完善应急机制:建立快速响应的渔业救灾队伍,提高灾后救援效率。

- 推动绿色发展:减少养殖污染,降低生态灾害发生概率。

渔业防灾减灾是一项系统工程,需要政府、科研机构、企业和渔民共同努力,只有科学规划、精准施策,才能保障渔业的可持续发展,让渔民真正实现“靠海吃海,靠水吃水”的稳定生活。