官方渠道查询(最推荐)

这是最权威、最准确的方法,信息实时更新。

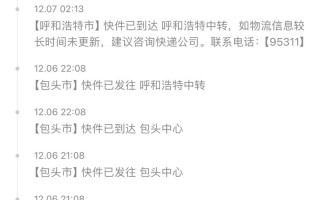

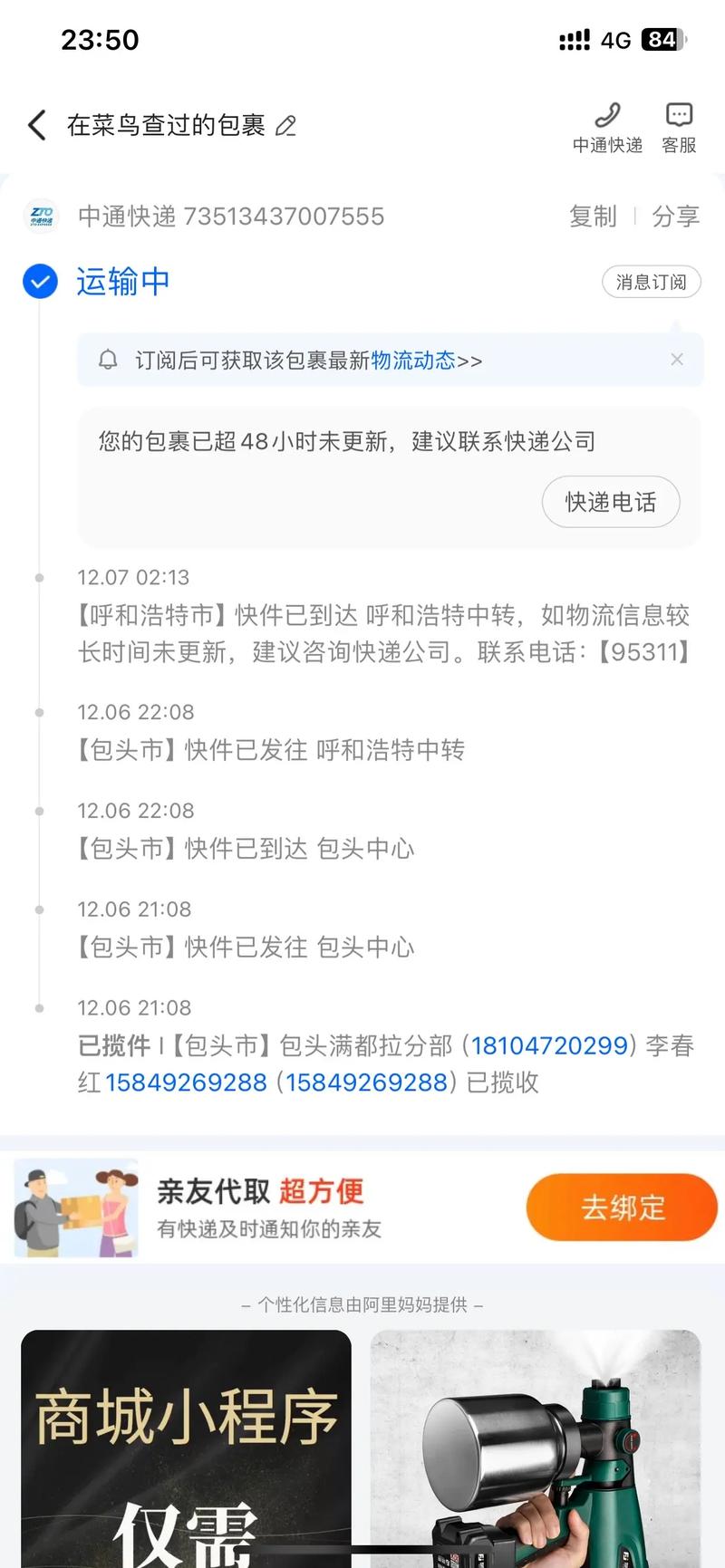

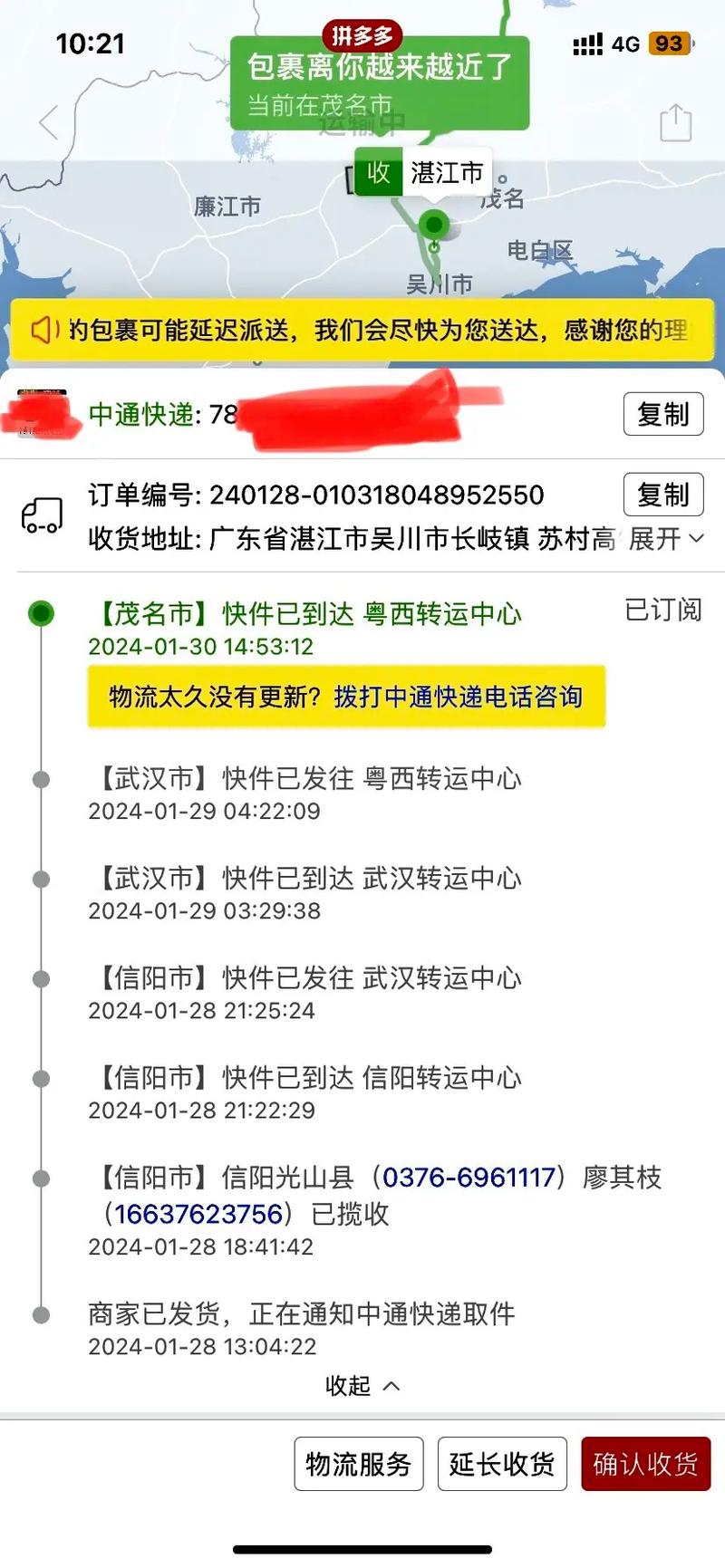

(图片来源网络,侵删)

中通快递官网

-

操作步骤:

- 打开中通快递官网:https://www.zto.com/

- 在首页找到并点击 “网点查询”。

- 在弹出的查询页面中,选择您所在的省份为 “天津”。

- 系统会列出天津市所有区县的网点列表,您可以通过下拉菜单或点击列表,查看具体区县(如和平区、河西区、滨海新区等)的网点信息。

- 每个网点都会显示其 详细地址、联系电话、营业时间 等关键信息。

-

优点: 信息最全、最权威,可以一次性看到所有网点分布。

中通快递官方微信小程序/公众号

这是目前最常用、最便捷的查询方式。

-

操作步骤(小程序):

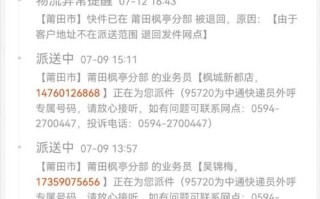

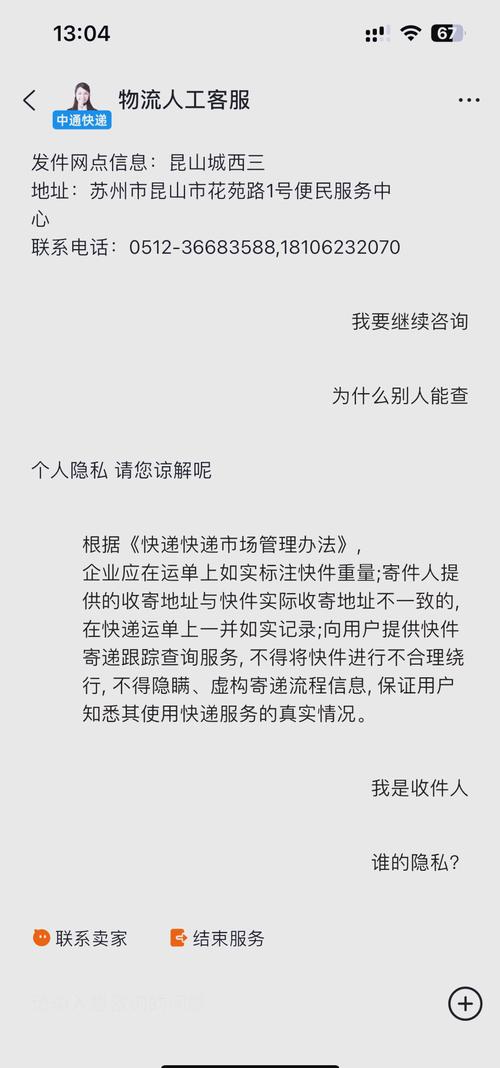

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 打开微信,搜索 “中通快递” 或 “中通查件”。

- 点击进入官方小程序。

- 在小程序首页,通常会有 “附近网点” 或 “网点查询” 的入口。

- 点击后,系统会自动获取您的地理位置,并 地图列表 的形式,展示离您最近的各个中通网点。

- 您可以查看每个网点的 距离、地址、电话、营业时间,并可以直接 一键拨打电话 或 使用地图导航 前往。

-

操作步骤(公众号):

- 在微信中搜索并关注 “中通快递” 官方公众号。

- 在公众号菜单栏中找到 “服务” 或 “我要寄件” 等相关选项。

- 在下拉菜单中选择 “网点查询”。

- 后续操作与小程序类似,可以按区域查询或查看附近网点。

-

优点: 结合地理位置,非常直观方便,尤其适合寻找最近的网点。

中通快递官方APP

如果您习惯使用手机APP,这也是一个不错的选择。

-

操作步骤:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 在手机应用商店搜索 “中通快递” 并下载安装。

- 打开APP,通常首页就有 “网点查询” 功能。

- 功能与微信小程序类似,可以按区域查询或使用地图查找附近网点。

-

优点: 功能专业,信息全面。

地图应用查询(非常方便)

使用高德地图、百度地图等应用,也可以快速找到中通网点。

-

操作步骤:

- 打开您的手机地图APP(如高德地图、百度地图)。

- 在顶部的搜索框中输入 “中通快递”。

- 地图会自动在您周围显示所有的中通快递网点,以地图 pins(大头针)的形式标记出来。

- 点击任意一个标记,即可查看该网点的 名称、地址、联系电话,并可以直接选择 “导航” 或 “拨打电话”。

-

优点: 导航功能无缝衔接,非常适合需要亲自前往网点的用户。

电话咨询

如果您不方便上网,可以直接拨打官方客服电话。

-

中通全国统一客服热线:95311

-

操作步骤:

- 拨打 95311。

- 根据语音提示,转接人工服务。

- 向客服人员说明您需要查询 “天津市的网点信息”,或者可以告知您所在的具体区县。

- 客服人员会为您提供相关网点的联系方式和地址。

-

优点: 直接沟通,可以解决更具体的问题。

-

缺点: 可能需要等待,不如自助查询方便。

常见问题解答 (FAQ)

我只知道大概的区域,不知道具体地址怎么办?

- 最佳选择:使用微信小程序或地图APP。 它们会根据您的实时位置,自动列出附近所有网点,您可以根据距离和地图上的位置选择最方便的一个。

我需要寄国际件/大件,普通网点能办理吗?

- 不一定。 普通的末端快递网点主要负责收派普通的包裹。

- 建议:

- 在通过 官网或小程序 查询网点时,可以留意一下网点的备注,有些网点会标注“可办理国际件”或“大件处理中心”。

- 最稳妥的方法是,在去网点之前,先通过地图APP或小程序找到网点的电话,直接致电咨询,确认该网点是否可以办理您需要的业务。

网点的营业时间都是一样的吗?

- 不一样。

- 大部分位于社区、商超内的 小型代收点,营业时间可能比较灵活,通常是 上午9点到晚上8点 左右。

- 位于物流园区的 大型中转场或总部网点,营业时间可能更长,甚至24小时都有人值班,但对外办理业务的时间可能有限。

- 建议: 同样,出发前最好电话确认一下,以免白跑一趟。

| 查询方式 | 优点 | 缺点 | 推荐场景 |

|---|---|---|---|

| 官方小程序/APP | 最方便、结合地图、信息准确、可导航/拨号 | 需要安装应用或使用微信 | 寻找最近的网点、日常寄件/查件 |

| 地图应用 (高德/百度) | 导航最方便、直观、无需切换APP | 信息可能不是最新 | 需要前往网点、不熟悉路线时 |

| 官网查询 | 信息最全、权威、一次性浏览所有网点 | 无法定位,需要手动查找区域 | 需要了解天津所有网点分布、进行对比时 |

| 电话客服 (95311) | 可直接沟通、解决复杂问题 | 需要等待、效率较低 | 网络不便、有特殊业务需求时 |

对于绝大多数用户来说,直接使用微信搜索“中通快递”小程序,点击“附近网点” 是最快、最有效的查询方式。

标签: 中通快递天津网点电话 中通快递天津网点地址 天津中通快递网点分布

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。